Se você dissesse a um pastor evangélico, em 2005, que o Livro de Oração Comum poderia em pouco tempo estar mais na moda do que abrir cafés no saguão das igrejas, ele certamente teria rido.

Não faz muito tempo que inúmeras igrejas evangélicas abandonaram o uso de livros de orações e trocaram seus hinários por projetores de alta resolução. O uso do calendário eclesiástico histórico para a ordem do culto tornou-se uma raridade, pois a maioria das igrejas começou a desenvolver séries temáticas de sermões ou a pregar a Bíblia um livro por vez.

A oração litúrgica e a confissão em formato de chamamento e resposta caíram no esquecimento, e até os nomes das igrejas mudaram, de modo a distanciar as congregações de suas raízes denominacionais — uma vez que muitas Igrejas Batistas de “tal cidade” se tornaram Comunidade Cristã Manancial ou algo parecido.

Em suma, os ritmos, as leituras, os padrões e as orações das liturgias históricas caíram de moda, decididamente.

Nos últimos anos, no entanto, uma nova tendência começou a surgir. Qualquer um que passe algum tempo entre cristãos na faixa dos 20 aos 30 anos provavelmente notou um grande aumento no uso da palavra liturgia, algo que se tornou comum tanto na adoração coletiva quanto na prática espiritual privada.

Mesmo algumas igrejas não denominacionais, que buscaram se distanciar das tradições formais há uma década ou mais, começaram consistentemente a encerrar o culto com a Doxologia ou a adotar o uso de simples e antigas fórmulas de chamamento e resposta, como “Esta é a Palavra do Senhor. Graças a Deus.”

Muitos jovens cristãos estão encontrando vitalidade e constância espirituais onde menos esperavam, e há muito o que comemorar neste resgate de belas orações e práticas de nossos antepassados na fé.

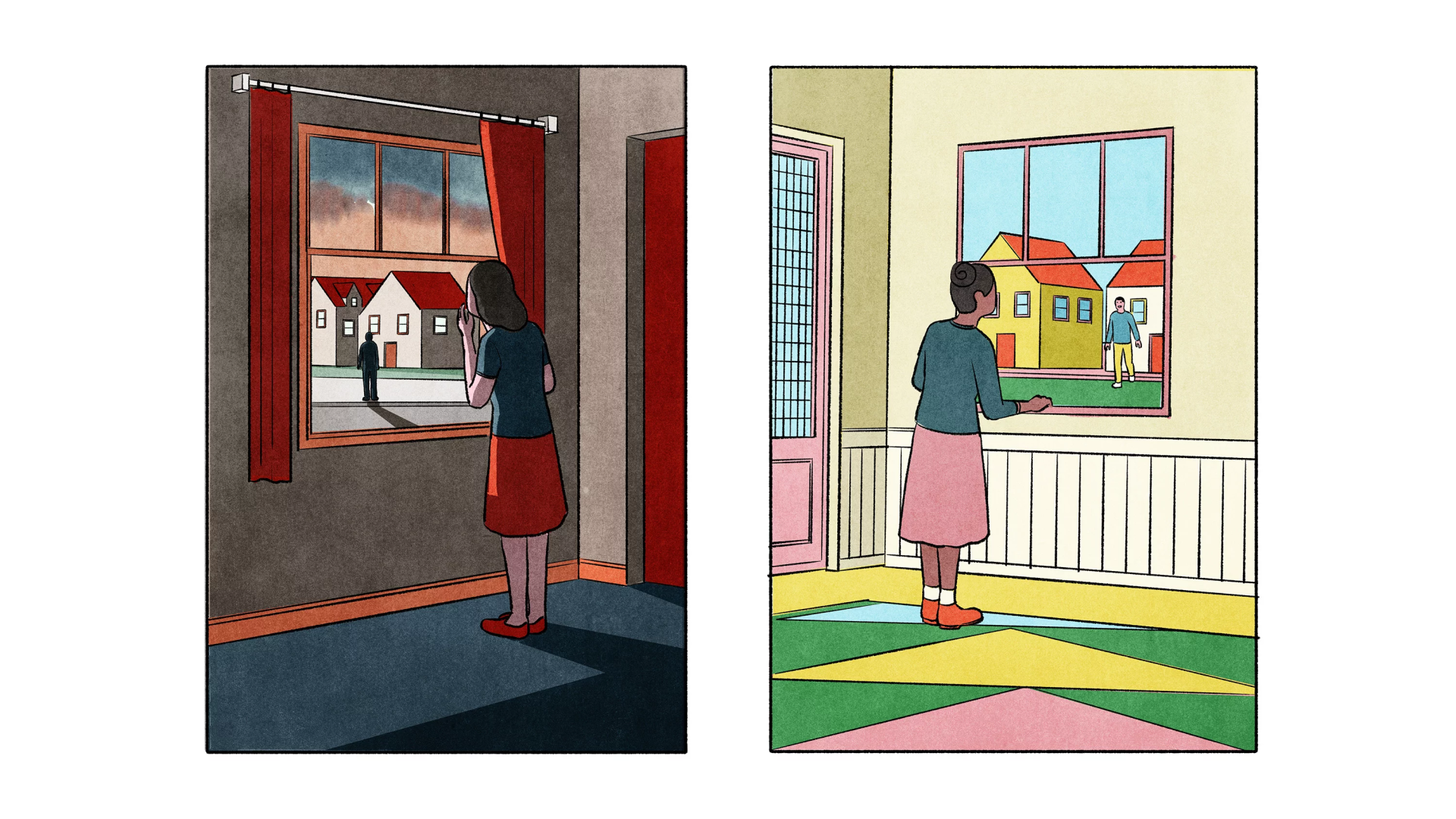

Esta tendência, no entanto, não está isenta de inconvenientes. À medida que a liturgia volta abstratamente a estar “em voga”, jovens cristãos têm demonstrado uma tendência preocupante de mudarem de igreja, de denominação ou mesmo de tradições com base na prática litúrgica, sem levar muito em consideração a doutrina.

Em vários casos, jovens evangélicos vindos de um contexto de Baixa igreja (ou seja, formados em igrejas que dão pouca ênfase a rituais e sacramentos) estão migrando para congregações cuja estética de culto parece mais antiga ou ordenada — em especial, igrejas anglicanas, católicas e ortodoxas — sem se dar conta de suas diferenças confessionais ou, em alguns casos, simplesmente ignorando-as.

De acordo com um estudo do Barna Group, realizado em 2018, embora alguns cristãos da geração dos millennials sintam que o culto litúrgico está desatualizado, “eles também são mais propensos a se mostrarem curiosos em relação a isso… [e] [são] os mais propensos a mudarem de uma igreja não litúrgica para outra litúrgica”.

Na busca bem-intencionada por uma vida de culto mais rica e por um senso de herança espiritual, esses “convertidos estéticos”, se podemos chamá-los assim, correm o risco de separar o conteúdo histórico e doutrinário do culto de uma igreja de suas expressões externas e artísticas.

É claro que um membro da igreja não precisa concordar com todos os pontos doutrinários de menor imprtãncia que constam da declaração de fé da igreja — e em muitos casos, o apreço pela liturgia é apenas o primeiro passo na consideração cuidadosa tanto do ensino quanto das práticas de uma igreja ou de uma tradição.

Michael Bird, proeminente estudioso do Novo Testamento, relatou sua própria jornada para o anglicanismo em termos semelhantes. Ele disse que foi uma profunda apreciação pelo Livro de Oração Comum que desencadeou sua mudança do presbiterianismo para a igreja anglicana.

Não há nada de errado em permitir que o alimento espiritual da liturgia histórica nos leve a uma busca sincera de Deus — desde que seja combinado com uma busca diligente pela verdade bíblica. Essa busca tanto pode nos levar a uma nova tradição quanto pode simplesmente nos levar a nos aprofundar no culto histórico da nossa própria tradição.

Um batista, por exemplo, pode usar e apreciar o Livro de Oração Comum sem se converter ao anglicanismo — especialmente se pontos mais sutis do ensino anglicano estiverem em desacordo com algumas de suas outras convicções. Mas, talvez, sua apreciação por sua tradição histórica possa levá-lo a cavar fundo na história batista e a encontrar exemplos dentro dessa corrente.

Por exemplo, o livro Gathering Together, de Rodney Kennedy e Derek Hatch, defende que os batistas podem e devem explorar tanto o legado de sua própria tradição quanto as contribuições de outras tradições, para lidar com o que eles chamam de “a relativa escassez de recursos relacionados à prática do culto, para os batistas nos Estados Unidos”.

Em contrapartida, alguém que sempre foi pentecostal pode ser atraído pelo senso de tradição e continuidade histórica da igreja ortodoxa oriental. Essa pessoa pode explorar seus ensinamentos — em toda a sua profundidade doutrinária e litúrgica — e, finalmente, com base nisso, optar por se tornar ortodoxa.

Winfield Bevins argumentou, em seu livro Ever Ancient, Ever New: The Allure of Liturgy for a New Generation, que essas migrações sinceras e refletidas retratam uma contranarrativa esperançosa para a costumeira tendência de jovens que simplesmente estão deixando a igreja para trás.

Mas o que deve ser evitado, a meu ver, é migrar de uma tradição para outra exclusivamente por causa de suas expressões externas, sem considerar o cerne de sua doutrina. A estética da adoração, por exemplo, é uma coisa boa e vital — mas não deve ser exaltada acima da substância dessa adoração nem deve obscurecê-la.

Se, por estar na moda, a liturgia puder separar as práticas de adoração da teologia que as embasa, há um risco muito real de baratear a liturgia e de enfraquecer sua utilidade espiritual. A suspeita do protestantismo histórico em relação à liturgia, a despeito de todos os seus efeitos colaterais negativos, tem raízes bem-intencionadas em sua resposta à religiosidade ritualística espiritualmente morta que predominava na Idade Média.

Até a igreja católica moderna reconhece esse perigo. Em 2019, o Papa Francisco alertou um grupo de cardeais sobre os perigos de uma liturgia do tipo “faça você mesmo”, e chamou a liturgia de “um tesouro vivo que não pode se reduzir a gostos, fórmulas e modas […] , não [é] ‘o campo do faça-você-mesmo’, mas sim a epifania da comunhão eclesial”.

Quando a prática litúrgica pessoal não está unida ao discipulado holístico e ao envolvimento consistente em uma comunidade autêntica de outros seguidores sérios de Cristo, ela pode rapidamente se tornar pouco mais do que uma forma habitual de se automedicar.

A liturgia à la carte pode oferecer uma sensação de consistência em um mundo caótico — e talvez seja levemente benéfica, do ponto de vista da saúde mental —, mas, como forma de realmente “praticar a presença de Deus”, logo perde sua utilidade e se torna tristemente diluída.

Permita-me fazer alguns breves esclarecimentos, antes de oferecer algumas potenciais soluções.

Primeiro, isso não deve ser interpretado como algum tipo de postura defensiva contra igrejas com formas de culto mais litúrgicas. O cerne da questão não é a “conversão” intracristã, mas o perigo de divorciar a doutrina dos rituais devocionais. Líderes da igreja de ambos os lados da divisão litúrgica — em outras palavras, das igrejas que perdem membros e das que ganham membros [em função disso] — devem ser igualmente cautelosos com essa tendência.

Em segundo lugar, advertir contra [essa tendência de] separar a liturgia de sua substância não significa, de forma alguma, sugerir que expressões congregacionais, litúrgicas ou não, sejam meramente um revestimento estético para a teologia proposicional. Pelo contrário, é precisamente porque práticas autênticas de oração e de adoração são tão centrais para a fé cristã que devemos preservar a unidade e a integridade entre liturgia e teologia.

De fato, quando bem compreendida e praticada, a liturgia é uma espécie de teologia — na medida em que é um exercício de verdadeiro culto e comunhão com Deus. Essa unidade deve ser defendida contra a erosão acidental, a qual ocorre quando adoradores bem-intencionados de perfil explorador negligenciam a reflexão sobre o significado e o sentido de certas orações ou práticas.

Com essa preocupação em mente, para onde devemos ir, a partir daqui?

Acredito que devamos ter como objetivo reunir uma liturgia rica e ritmada com a profundidade da verdade bíblica e a reflexão teológica que a inspirou. O Livro de Oração Comum é poderoso e belo precisamente porque é fundamentado de forma cuidadosa nas palavras das Escrituras e nas convicções teológicas de reformadores ingleses como Thomas Cranmer.

O renascimento atual do culto litúrgico — que é, em muitos aspectos, uma redescoberta das práticas espirituais de culto adotadas ao longo da história da igreja — deve ser acompanhado por nossa redescoberta da rica história doutrinária e teológica das respectivas denominações e tradições em que essas práticas surgiram.

Em seu livro Theological Retrieval for Evangelicals, Gavin Ortlund, teólogo histórico e pastor batista, afirma que “podemos e devemos fortalecer a vitalidade do protestantismo evangélico refletindo sobre nossa identidade histórica com maior escrutínio e autopercepção, e fazendo teologia com um engajamento mais autoconsciente com os clássicos credos, confissões e textos teológicos da igreja”.

Para este fim, exorto as igrejas e os cristãos a escavarem sua herança! Seja você presbiteriano ou pentecostal, cristão ortodoxo ou metodista, sua igreja está enraizada em uma tradição de crentes fiéis, que vieram antes de você e lançaram as bases para sua comunidade de discípulos. Em vez de cortar o galho em que você está sentado, distanciando-se dos rótulos denominacionais, faça o que puder para aprender sua história.

Assim como Paulo instruiu os coríntios a imitá-lo como ele imitava a Cristo, você também pode encontrar exemplos de imitação fiel de Cristo na história de sua igreja e de sua tradição.

Pesquise os credos, confissões e catecismos que moldaram a teologia da sua igreja. Identifique as orações, os hinos e outras formas de adoração que surgiram de sua tradição. Eles podem não ser todos do seu gosto, mas pelo menos podem orientar você com precisão sobre o seu lugar nessa tapeçaria da provisão graciosa que é a história da igreja de Cristo.

Para aqueles que ocupam posições de liderança em nossas igrejas, ofereço mais uma sugestão: Ensinem a história de sua igreja aos membros! É provável que muitos de seus congregados não saibam quase nada sobre a história específica de sua igreja e sobre o legado denominacional mais amplo. Pode ser que os jovens crentes se sintam historicamente desancorados, não porque sua igreja careça de uma rica história, mas apenas porque ninguém jamais a compartilhou com eles!

À medida que a próxima geração de cristãos redescobrir as orações e os louvores de nossos antecessores, vamos reintroduzir a nós mesmos e a nossas igrejas em nossa história eclesiástica — com toda a sua diversidade e complexidade.

Deus permita que um amor renovado por nossos próprios legados litúrgicos possa se mostrar uma tendência muito mais frutífera do que a de abrir cafés nas igrejas — e é provável que deixe bem menos manchas no tapete do santuário.

Benjamin Vincent é pastor de jovens e de jovens adultos na Journey of Faith Bellflower, em Bellflower, Califórnia (CA), e professor de história e teologia na Pacifica Christian High School, em Newport Beach, CA.

Traduzido por Mariana Albuquerque.

Editado por Marisa Lopes.

–