Para a maioria dos africanos, não há dicotomia entre os domínios do sagrado e do secular. Embora essa visão holística da vida tenha grandes méritos, ela também pode servir como uma esponja, absorvendo todos os tipos de espiritualidade. A apologética cristã atua como um portão que bloqueia a entrada do sincretismo e dos falsos ensinamentos.

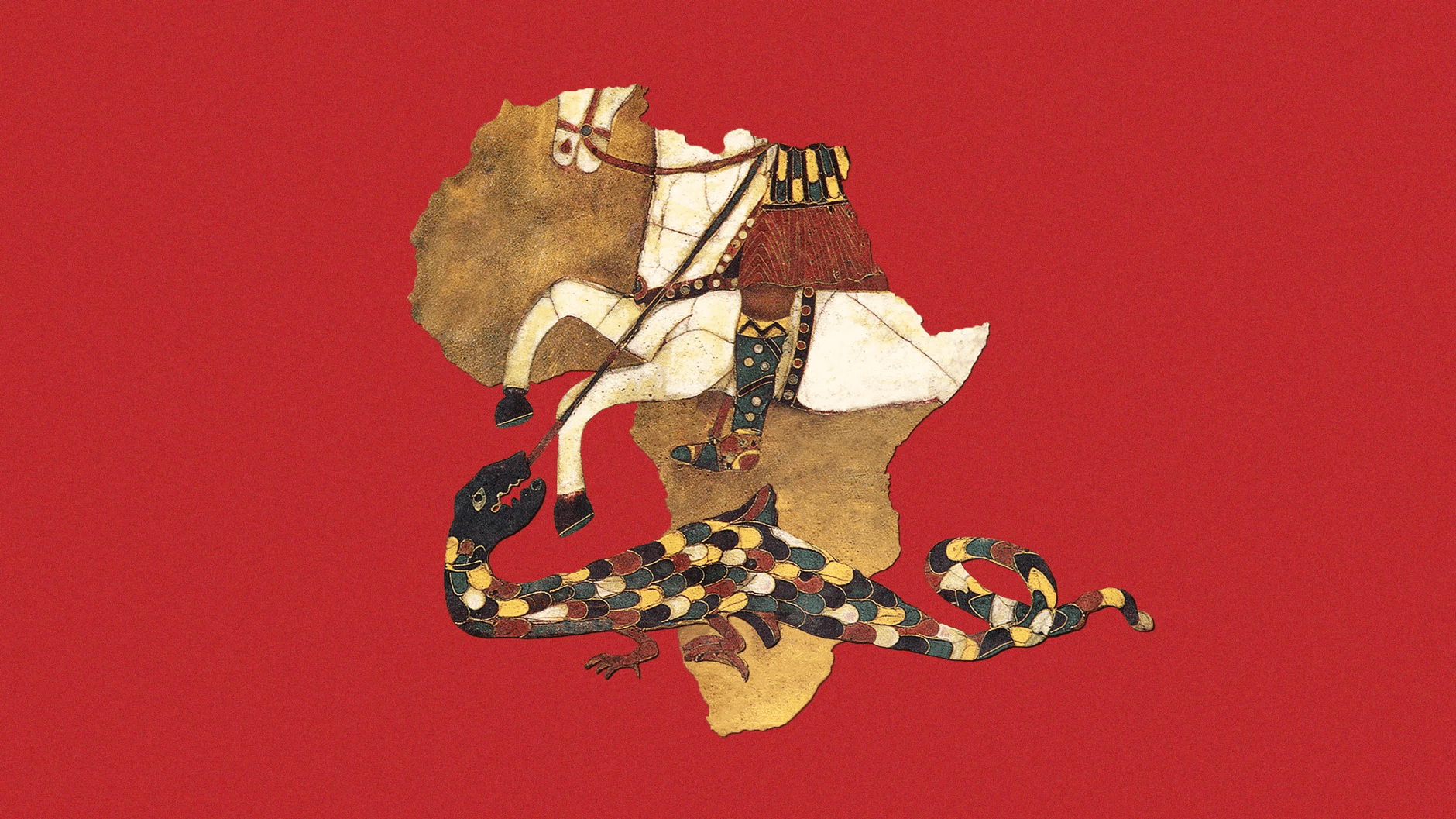

Como 1Pedro 3.15-16 nos lembra, devemos estar sempre preparados para defender a nossa fé e, ao mesmo tempo, “conservando a consciência limpa, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias.” Em outras palavras, a apologética é uma conversa gentil sobre a fé, não uma luta a ser vencida. A obra Apologetics in Africa: An Introduction [Apologética na África: Uma introdução] oferece respostas tanto para crentes quanto para céticos, num continente em que os cristãos continuam, em sua grande parte, despreparados para responder aos ataques à fé que abraçaram.

Este não é, de forma alguma, o primeiro livro sobre apologética na África, mas já era esperado há muito tempo, e destaca-se pelas perspectivas únicas dos diversos autores sobre uma seleção de tópicos da apologética. Em um continente onde o perigo do sincretismo é bem real, uma apologética eficaz é desesperadamente necessária, não apenas como um tópico acadêmico, mas na vida diária dos crentes.

Oriundos do Quênia, da Etiópia, do Zimbábue, da África do Sul, da Nigéria e de Uganda, os autores que colaboraram para essa obra abordam o cristianismo como uma fé que foi amplamente aceita no continente todo, mas que requer contextualização. Esses 16 ensaios sobre questões culturais e práticas do contexto africano orientam a integração entre fé e vida na igreja cristã africana, a qual, por sua vez, tem sofrido influências de crenças de tradições africanas, da colonização, do pensamento ocidental e das tendências globais contemporâneas. (Apesar do título, o livro trata principalmente de questões da África Subsaariana, e todos os seus colaboradores são de países anglófonos).

A teologia cristã no contexto africano deve ser complementada pela apologética, pois os crentes precisam de uma fé que possam explicar. Além disso, a fé cresce quando está aberta a exame. Portanto, a apologética pode ser considerada um subconjunto crucial da teologia africana, e a obra Apologetics in Africa está à altura da tarefa — embora tenha sido modestamente intitulada uma “introdução”, como um convite para uma discussão mais aprofundada. Afinal de contas, a tarefa da apologética nunca termina.

O enredo histórico

Reuben Kigame, músico gospel e apologista queniano, escreveu: “A apologética cristã tem suas raízes mais profundas no norte da África”. De certa forma, este livro está revisitando o tópico da apologética na África após um longo hiato, mas com foco em questões contemporâneas. Com muita propriedade, o editor Kevin Muriithi Ndereba, chefe da cadeira de teologia prática da St. Paul's University [Universidade de São Paulo], no Quênia, abre a obra Apologetics in Africafazendo uma retrospectiva de Agostinho, Tertuliano e outros teólogos que viveram no norte da África, quando o “modo padrão de missões” era a apologética.

Ndereba descreve a apologética como uma área multidisciplinar e que se beneficia de outras disciplinas — o que é uma observação importante, pois as perguntas que as pessoas fazem sobre a fé não estão confinadas em uma categoria específica. Quando um currículo acadêmico inclui um curso sobre apologética, geralmente é um curso de nível superior. Isso se deve ao fato de que os alunos precisam de um sólido acervo de informações básicas que possibilite a integração interdisciplinar em seu trabalho sobre apologética.

A organização do livro em quatro categorias (bíblica, filosófica, cultural e prática) implica o desenvolvimento de um discurso abrangente, que pode orientar acadêmicos e os demais envolvidos na apologética africana. É claro que as questões bíblicas são um bom ponto de partida, pois não pode haver defesa da fé cristã sem um fundamento bíblico. Assim, na seção bíblica, o artigo “A Bíblia é confiável? Criticismo Bíblico e Hermenêutica na África”, da queniana e estudiosa do Novo Testamento Elizabeth Mburu, é particularmente bem articulado. A abordagem de Mburu combina duas perspectivas — questões clássicas e hermenêutica contextualizada — com o propósito de transformar o crente.

Tópicos doutrinários pertinentes para uma África marcada pela diversidade

A África é um continente repleto de diversidade, com 54 países, mais de 3.000 tribos e imensas variações em crenças e práticas culturais. Assim, embora os leitores africanos possam encontrar áreas em comum neste livro, eles também precisarão refletir teologicamente sobre seus interesses e contextos específicos para se engajarem na apologética de forma eficaz.

Diante dessa diversidade cultural, é imperativo que os crentes africanos entendam algumas doutrinas bíblicas fundamentais, a fim de construir uma base sólida para suas inferências. Para mim, três doutrinas se destacam como particularmente centrais. A primeira é bem abordada no livro em questão, as outras duas nem tanto.

Cristologia

Este tema-chave, em especial a pessoa de Cristo, não tem paralelos próximos nos sistemas de crenças das tradições africanas. Mas, como escreve o teólogo sul-africano Robert Falconer, no seu capítulo intitulado “Uma Apologética Africana para a Ressurreição”, a verdade e a confiabilidade histórica da ressurreição de Cristo é o que torna o cristianismo digno da nossa filiação exclusiva.

Em uma aplicação da cristologia a um contexto cultural africano, Ndereba contribui com um capítulo sobre “A Doutrina de Cristo e os Ritos Tradicionais dos Anciãos: mbũrĩ cia kiama". A expressão mbũrĩ cia kiama pode ser traduzida como “cabras para o conselho”. O termo se refere à prática da tradição Gikuyu, pela qual um homem, que se qualificou para o status de ancião, doa cabras para o conselho de anciãos.

Ndereba elogia essa tradição por reconhecer o valor do conselheiro, mas também aponta um dilema: como os cristãos devem abordar essa prática? Os cristãos africanos ainda precisam realizar sacrifícios de animais [de cabras, no caso] para levar a sério uma posição e sua respectiva responsabilidade? Como eles podem alinhar essa prática com o sacrifício redentor de Cristo? O processo de contextualização não pode simplesmente incutir um significado cristão nas práticas tradicionais africanas, pois seus significados podem não estar alinhados.

Os apologistas cristãos na África devem examinar atentamente sua própria cultura e discernir as analogias apropriadas para seu contexto. Entretanto, todo o conselho de Deus deve ser ensinado aos que se convertem ao cristianismo, mesmo quando não houver semelhanças óbvias com sua cultura.

Quando os autores contextualizam sua teologia na África, é comum que destaquem aspectos da cristologia — principalmente a obra de Cristo — que encontrem semelhanças com as crenças das tradições africanas; também é comum que evitem conceitos desconhecidos, como a pessoa de Cristo. No entanto, a doutrina da pessoa de Cristo é central para o cristianismo e atrai as principais perguntas da apologética: Como Deus pode ter um filho? O cristianismo tem mais de um Deus? Como três deuses podem ser um só? Como Jesus pode ser homem e Deus ao mesmo tempo?

Quando estamos explicando a pessoa de Cristo, fazer adaptações ou analogias com crenças das tradições africanas é inadequado e algo que deve ser aludido com ressalvas. Aqui estão dois exemplos.

- Cristo como um ancestral: Cristo é frequentemente apresentado dessa forma na África, porque ele é o mediador entre os cristãos e o Deus da Bíblia. Mas Cristo também é Deus e está vivo, enquanto os ancestrais [na cultura africana] são considerados “mortos-vivos”. Além disso, podemos nos comunicar com Deus por meio de Cristo, mas a comunicação com ou por meio dos ancestrais africanos seria considerada algo como ler a sorte e, portanto, é antibíblica.

- Cristo como ancião (ou irmão mais velho): Como Ndereba explica com propriedade, um ancião na África tem sido historicamente uma posição com um papel importante. Mas muitos dos que são considerados anciãos hoje em dia podem não atrair tanta honra quanto antes; além disso, muitos da geração mais jovem estão desligados de seu passado de tradições e precisam de analogias diferentes, com as quais possam se relacionar. Além disso, nas tradições africanas, o irmão mais velho é considerado alguém em pé de igualdade com o pai, que assume as responsabilidades do pai, em graus diferentes, dependendo da comunidade. Mas a analogia entre Cristo e o irmão mais velho não agradaria a todos os cristãos africanos, pois seu impacto seria influenciado pelas experiências das pessoas. Muitos irmãos mais velhos são inimigos do progresso familiar, e Cristo não se encaixa nessa descrição!

Pneumatologia

Enquanto a cristologia recebe um tratamento cuidadoso no livro todo, a doutrina do Espírito Santo (a pneumatologia) não recebe atenção destacada na seção que trata de questões bíblicas. Teria sido um acréscimo proveitoso, pois essa doutrina tem sofrido abusos nos círculos eclesiásticos e nos ambientes de culto ou, às vezes, tem sido lamentavelmente negligenciada.

Em alguns casos, as pessoas têm dificuldade para discernir a diferença entre possessão demoníaca e o poder do Espírito Santo. Esse problema dificultou todo o tema da guerra espiritual para a maioria dos cristãos africanos, e muitos deles andam perambulando de igreja em igreja à procura de um profeta para resgatá-los. Como resultado, esses crentes estão vivendo em cativeiro, e não a libertação. Há uma necessidade premente de discutir a pessoa e a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos africanos, de modo a distingui-las do papel que os demônios e outros espíritos ocupam no entendimento das crenças das tradições africanas.

Eclesiologia

Com relação à doutrina da igreja, surgem questões importantes, quando os cristãos africanos tentam alinhar suas práticas sobre as ordenanças da igreja com as maneiras pelas quais as comunidades africanas têm tradicionalmente reconhecido seus ritos de passagem, como o nascimento, a puberdade, a morte e o sepultamento.

Um rito de passagem que o livro de que falamos examina é o casamento, em especial as práticas culturais envolvidas nele. Como a teóloga zimbabuense Primrose Muyambo explica em seu capítulo, as práticas africanas em torno do dote (conhecido como lobola) podem facilmente fazer com que os cristãos comprometam sua fé, uma vez que o casamento é considerado um grande marco na vida de uma pessoa e se torna um símbolo de status dentro da comunidade.

Embora a lobola possa ser uma afirmação do valor da mulher, na África de hoje ela se tornou um costume materialista, que muitas vezes causa amargura e conflitos. Muyambo ressalta que os pais de jovens mulheres que são mais instruídas estão exigindo grandes quantias em dinheiro ou coisas caras, como casas, tanques de água ou telefones celulares, como pagamento do dote. Devido ao alto custo do dote, alguns casais começaram a coabitar, apesar da oposição da igreja. A igreja africana deve alinhar esse rito de passagem com as práticas cristãs, para ajudar os pais a se adaptarem e a apoiarem os jovens casais cristãos que desejam se casar.

Problemas semelhantes surgem com relação a outros ritos de passagem não discutidos no livro. Abordar essas questões é crucial para a apologética africana, já que algumas ordenanças da igreja parecem misteriosas em seu significado simbólico e podem parecer ter paralelos com ritos de passagem das tradições africanas, com a magia e o ocultismo. Os líderes da igreja devem identificar as principais áreas em que pode ocorrer comprometimento da fé por causa de demandas culturais e de visões de mundo contemporâneas, pois o sincretismo está prosperando na igreja africana e criando grandes dilemas apologéticos. Os crentes precisam de princípios bíblicos que lhes permitam saber o que descartar e o que pode ser adequadamente transferido de sua cultura para o cristianismo. O capítulo “Apologética e seitas na África”, do pastor ugandense Rodgers Atwebembeire, demonstra o que está acontecendo com muita frequência e faz um alerta sobre o perigo que o cristianismo na África enfrenta, se a igreja não estiver edificada na sã doutrina.

De modo geral, apesar das omissões observadas, este livro deve incentivar mais pesquisas e reflexões sobre questões práticas da apologética na África. (Seria maravilhoso se o livro também incentivasse o desenvolvimento de recursos apologéticos mais acessíveis e econômicos). As contribuições dos autores são um antídoto contra as barreiras intelectuais e emocionais à fé, e a abordagem contextualizada à hermenêutica prepara os crentes para responderem sobre a fé que professam em seu ambiente cultural contemporâneo.

Agnes Makau é reitora da Escola de Teologia da Scott Christian University, em Machakos, no Quênia.