Este artigo foi adaptado da newsletter (em inglês) de Russell Moore. Inscreva-se aqui.

Se você quiser fazer algo gentil por mim, por favor, não me mande flores.

Se eu visse um buquê deixado na porta de casa, provavelmente meu corpo teria uma reação imediata, entrando em um estado de alerta e estresse. Isso porque, por anos, no meu contexto Batista do Sul, a tradição dizia que líderes da denominação — que se portassem como chefes de um grupo ou mesmo bispos — enviavam, para quem lhes fizesse oposição, um buquê de flores com nada além de um cartão com seu nome. O significado das flores era interpretado como algo do tipo “Você está morto para mim” ou “Eu sei o que você fez”, ou alguma coisa parecida.

A primeira vez que ouvi isso, parei e pensei: “Calma lá, como assim, isso não é coisa da máfia?”

Ora, não sei quantas pessoas já receberam essas flores. Quando os mais jovens perguntavam sobre essa tradição, o líder sorria e desviava o olhar. Talvez a lenda sempre tenha sido maior do que a realidade. Todavia, quando se trata de medo e intimidação, a lenda é tudo o que precisamos.

E por trás da lenda há uma verdade ainda maior — uma verdade que o resto do mundo pode agora vislumbrar, ainda que muito superficialmente, após a divulgação de uma investigação independente que descreve uma cultura de encobrimento, retaliação e obstrução, conduzida pelo Comitê Executivo da Convenção Batista do Sul, com relação a questões de abuso sexual na igreja, a vítimas que sobreviveram a esses abusos, bem como a defensores e denunciantes que os apoiaram.

Desde então, muitas pessoas de fora da denominação ligaram ou enviaram mensagens de texto, enquanto assistiam a alguns dos procedimentos oficiais, e todas expressaram de alguma forma o quanto achavam assustadora, dadas as circunstâncias, a polidez sulista — com todo mundo se chamando de “Irmão Fulano de Tal”.

Para alguns deles, repassei um tweet do jornalista religioso Bob Smietana: “Para quem é novo na política da SBC. Tem muita coisa acontecendo [nos bastidores], quando as pessoas se chamam de ‘irmão’ ou dizem que querem ‘mudar de rumo’ e dizem ‘eu aprecio você'. É tudo Deus abençoe você, [vamos seguir] a Bíblia e as regras pré-estabelecidas — enquanto isso, facas nos bastidores.”

Facas, sim. E flores também.

Não estou falando apenas de algo como uma máfia de Mayberry, que pudesse ocultar táticas políticas obstrutivas por trás de uma retórica melosa do tipo “querido irmão” e assim por diante. Estou me referindo também ao fato de pessoas desse tipo terem a possibilidade de explorar nos demais uma prioridade genuína de “unidade” e “cooperação” e “amor aos irmãos”, e, na verdade, muitas vezes fazerem uso dessa possibilidade.

Alguns meses depois que deixei a denominação, um repórter me parou, quando eu estava defendendo os Batistas do Sul em algum ponto, e ele perguntou por que eu estava fazendo aquilo — ao que respondi: “Eu os amo, e 90% deles são ótimas pessoas”. Ele disse: “Acho que sua matemática está errada”. Talvez fosse uma espécie de síndrome de Estocolmo, como ele insinuou, de alguém que não suportava pensar de outra forma.

Pode até ser. Mas também é verdadeiro, mesmo se não totalmente preciso do ponto de vista da matemática. Há uma porção de pessoas queridas nos bancos das igrejas da denominção Batista do Sul. A grande maioria delas jamais imaginaria que alguém utilizaria táticas ao estilo da máfia em seu nome — e, mais ainda, elas jamais tolerariam maltratar sobreviventes de abuso sexual em nome de Jesus.

Eu ainda acredito nisso. Mas, aquilo em que acredito não importa, se as pessoas não reconhecerem que um esquema mafioso está acontecendo nos bastidores e não entenderem como ele funciona.

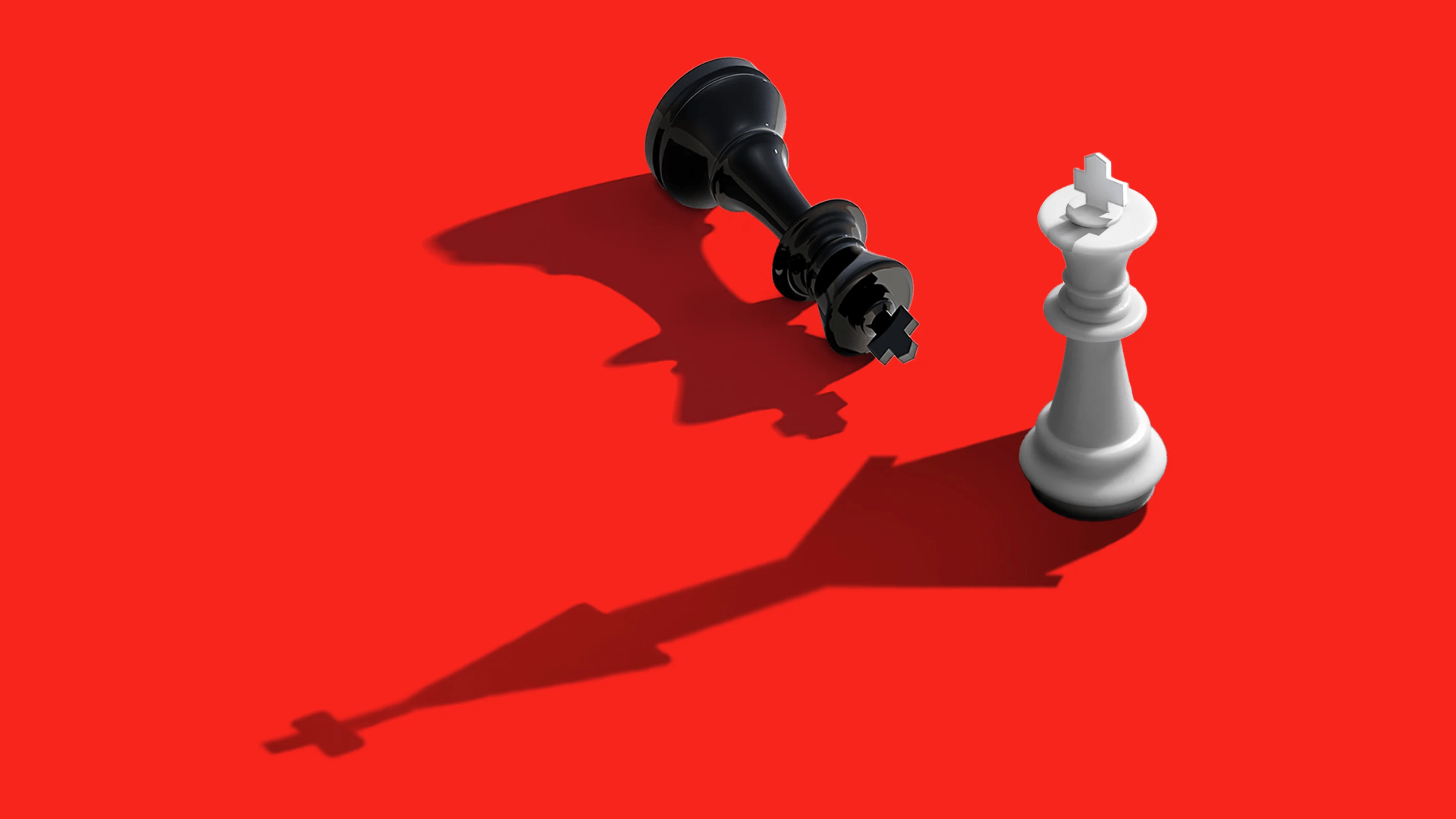

A principal maneira que esse esquema funciona é através do medo do exílio. Flores na porta — sejam elas literais ou metafóricas — não são uma ameaça para matar ninguém. Elas são uma ameaça para excluir alguém da tribo, do grupo — a fim de marginalizar essa pessoa de tal modo que, para qualquer um que lhe desse ouvidos em qualquer assunto, significaria enfrentar semelhante ameaça de exílio.

Essa tática funciona de forma ainda mais eficaz nas igrejas locais. Se uma sobrevivente de abuso se dispuser a falar sobre o que enfrentou, é possível que lhe digam que ela está semeando divisão e atrapalhando o testemunho da igreja. E aqueles que a apoiarem podem rapidamente ser considerados “polêmicos”. A partir daí, as pessoas encontram outras maneiras — mais populares — de mostrar aos demais que aqueles que pedem por reforma não são realmente “um de nós”.

Rob Downen, o jornalista do Houston Chronicle que divulgou a história da crise sobre os abusos sexuais na SBC, detalhou, em um tópico muito perspicaz no Twitter, o pano de fundo dessa crise atual — inclusive o uso da “teoria crítica da raça” (TCR) como uma forma de demonizar pessoas que eram consideradas “liberais.”

Na verdade, o sociólogo Ryan Burge mostra, usando a ferramenta Google search analytics, como a “TCR” já era uma controvérsia na SBC, dois anos antes de começar a aparecer nas batalhas culturais nacionais. Teria sido mais fácil eu encontrar, em um café da manhã de oração dos homens, um Batista do Sul que fosse vegano do que um Batista do Sul que defendesse a teoria crítica da raça em qualquer lugar. Mas é justamente por isso que a tática funciona.

Imagine uma congregação local, em que o irmão Tommy, um diácono, dissesse em uma oração: “Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é Um”. Um grupo de pessoas começa a falar sobre sua “preocupação” com o unitarismo do irmão Tommy. Elas começam a enviar links da Wikipédia sobre o que é unitarismo, e como é uma heresia que não leva a lugar nenhum.

Talvez até contratem um ateu, sim, para dizer como o irmão Tommy é um unitarista e como isso não é consistente com a doutrina cristã (essa parte pode ser improvável; certamente isso jamais aconteceria, mas como é apenas uma parábola, então, vamos seguir adiante com esse raciocínio).

O irmão Tommy concorda que o unitarismo é uma heresia; ele é trinitário até o âmago. Sua oração estava citando um versículo bíblico de Deuteronômio 6 — e dizendo algo totalmente consistente com a Trindade. Quando a congregação começa a falar sobre como eles estão preocupados com o “unitarianismo” em nossa igreja, o irmão Tommy é pego de surpresa.

Ele não está defendendo o unitarismo. Ele odeia o unitarismo. Não existe unitarismo naquela igreja. Na verdade, ele sabe que há um monte de politeísmo acontecendo. Contudo, se ele [para falar desse politeísmo] se dirigir à Sociedade Politeísta, que se reune após a reunião administrativa de quarta-feira à noite, será instruído a “parar de ser divisivo”.

Quando ele descreve o perigo dos postes de Aserá que algumas pessoas estão querendo colocar no bazar da igreja, ele é instruído a “parar de ser divisivo”. Quando ele cita Deuteronômio 6, é instruído a “deixar a política de lado e continuar pregando o evangelho”. Então, para derrubar o unitarismo — que não é um problema naquela igreja naquele momento — o irmão Tommy teria que primeiro explicar como Deuteronômio 6 não é unitário.

Então, o que devemos fazer, quando pessoas que conhecem bem a realidade — que conhecem o irmão Tommy há anos e que sabem que não há nenhum unitarista nem sequer perto daquela igreja — começam a falar sobre como estão “tomando uma posição contra o unitarismo”, esperando com isso reprimir as multidões e manter sua reputação com aqueles que estão acusando falsamente o irmão Tommy de unitarismo?

No final de tudo, o irmão Tommy é considerado alguém “tóxico” para se ter por perto, e ninguém presta atenção à Sociedade Politeísta que está movendo outra estátua para Zeus, enquanto continua não havendo nenhum unitarista à vista. E, de quebra, talvez algumas das pessoas que acreditam em Deuteronômio — depois de terem sido informadas do que é “unitarianismo” — possam realmente se tornar unitaristas.

É uma bagunça, uma confusão. Se, além de tudo isso, também houver coisas de fato bastante sombrias acontecendo com pessoas vulneráveis — bem, quem falará sobre isso? Pelo menos os supostos “unitaristas” foram derrotados.

No contexto da igreja, qualquer tipo de reforma sobre questões reais pode se tornar difícil, pois essas questões não podem ser abordadas nem por pessoas de dentro da igreja nem por pessoas de fora.

Aqueles que permanecem [na igreja] serão informados — especialmente se ocuparem algum cargo na igreja — que não podem mostrar deslealdade tentando “expor tudo”. Então, eles muitas vezes tentam o lento processo de trabalhar “por meio do sistema”, tentando fazer tudo da “maneira certa” porque, se não o fizerem, isso — e não coisas como abuso — se tornará um problema.

Eles muitas vezes se deparam com obstáculo após obstáculo após obstáculo, tendo de lutar em 15 outras frentes — muitas vezes contra questões imaginárias ou que foram exageradas — de modo que outras pessoas possam dizer: “Veja, eles estão sempre tentando causar problemas”.

Depois de cada obstrução, eles serão informados: “Seja paciente. Confie no processo. Não queremos uma ‘opinião crítica’ sobre esse problema tão recente e repentino que descobrimos há apenas 20 anos”. Por trás de tudo isso haverá um apelo à responsabilidade: “Vocês são líderes nesta igreja e não podem provocar desunião. Não podemos consertar as coisas com caos. Você precisa respeitar os outros líderes e seguir em frente.”

Quando nada acontece — e aqueles que pedem uma reforma sobrevivem a todas as facadas e obstáculos, e muitas vezes a gaslighting e a guerra psicológica — eles podem tentar dizer à congregação, nos termos mais educados possíveis, que há um problema. E quando as pessoas continuam a ignorar o problema, eles podem se aventurar a dizer explicitamente o que vivenciaram.

Mas eles sabem que, então, o problema será a “forma” como abordaram a questão. Eles não deveriam ter feito assim. Se eles trouxerem o problema a público, serão informados de que estão “divulgando tudo para derrubar todo mundo com você”. Se eles contarem o problema em particular, para a liderança, e outros descobrirem, serão acusados de ter dito isso em particular, quando sabiam que eventualmente se tornaria público.

Nesse ponto — depois que muitos de seus amigos e mentores fingem sequer conhecer os “encrenqueiros” — essas pessoas podem concluir que não há mais nada que possam fazer. E, assim, vão embora.

Ora, essas pessoas, a quem anteriormente disseram que seria inadequado falarem do assunto porque tinham responsabilidades internas, agora são informadas de que é inadequado falarem do assunto porque estão fora da igreja. “Você saiu; não pode mais dizer nada sobre isso” ou “Dizer qualquer coisa sobre isso seria uma espécie de ‘eu avisei’ e seria impróprio”. Poderia até ser o caso, mas só depois que fosse provado que era verdade o que eles contassem.

Se isso acontece com pessoas que detêm poder em uma congregação, quão pior pode ser para os que não têm poder nem voz e que sofrem crimes ou abusos? Um destes pode concluir que jamais teria a menor chance, depois de olhar para o que acontece com aqueles que tentam chamar a atenção para a máfia que dá força ao problema. Essa vítima pode até começar a acreditar que os abusadores e seus protetores estão certos e que ela é ímpia, satânica ou “louca”.

E assim, a mensagem projetada para o resto da comunidade é “Você não quer ser aquele cara” ou “Você não quer ser como ela”.

Este não é um problema exclusivamente da denominação Batista do Sul. Pode acontecer em qualquer igreja, em qualquer congregação, em qualquer instituição. No contexto Batista do Sul, essas táticas funcionam bem porque ser batista — pertencer como batista — é parte do que nos foi ensinado desde o nascimento. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar.

O primeiro passo para alcançar qualquer tipo de justiça para qualquer pessoa é acabar com esse poder do medo do exílio. E isso é algo difícil de fazer. Mas, com o tempo, as pessoas começarão a perceber a diferença entre “convicção” e ameaças da máfia, entre “ressurgimento” e política de poder, entre pregação e demagogia, entre polidez e cumplicidade.

Quase 30 anos atrás, ouvi vários bons sermões de diversas pessoas fazendo referência ao alerta de Elton Trueblood sobre uma igreja de “flor de corte” — na qual um buquê em um vaso pode parecer lindo e vivo, mas, como foi cortado de sua raiz, tem apenas a aparência da vida. Isso é verdade. E não se aplica apenas a pessoas que perdem a fé para o liberalismo, mas a quem perde o caminho de Cristo por qualquer meio. Em qualquer contexto, as máfias — reais ou metafóricas — só funcionam se tudo o que importa é pertencimento e segurança.

Flores só podem nos assustar até percebermos que, durante todo o tempo, elas sempre estiveram mortas.

Russell Moore lidera o Public Theology Project da Christianity Today.

Traduzido por Mariana Albuquerque

Editado por Marisa Lopes

–