O interior da casa vaza pelas janelas quebradas como as entranhas de um animal sacrificado. A pessoa que morava nesta casa em Kfar Aza, Israel, morreu durante os ataques que a destroçaram, em 7 de outubro de 2023. Destroços de sua vida — como livros, jogos de tabuleiro, móveis, luminárias, roupas, travesseiros — estão espalhados no jardim da frente, encharcados pela chuva que cai.

Estou na varanda, e me certifico de que o equipamento de gravação está coberto e seco. Um telhado feito de folhas metálicas onduladas, arrancado até a metade, paira sobre a varanda e balança ao sabor do vento. Produz um som alto e solitário, como uma serra musical ou o gemido de um fantasma.

A maioria das casas desse quarteirão se parece com esta: estão destruídas, esfaceladas. O clima em Kfar Aza é distópico, desesperador ao extremo, como se o mundo tivesse acabado e as pessoas tivessem que juntar os cacos. Só que o mundo não acabou no dia 7 de outubro. As repercussões desse dia estão sendo sentidas em Gaza, enquanto estou lá, e ecoam pelas ruas das cidades, em campi universitários e em escolas e sinagogas de todo o mundo.

Kfar Aza é um kibutz que fica a cerca de três quilômetros da fronteira com Gaza. Como a maioria dos kibutzim, foi fundado como uma comuna agrária e utópica. Estas comunidades fronteiriças estavam comprometidas com a paz, e acolhiam habitantes de Gaza que tinham autorização de trabalho para virem servir a comunidade. Elas também foram as mais atingidas pelo Hamas.

Estar aqui passa uma sensação de intimidade que é, ao mesmo tempo, invasiva. Saio do cômodo em que estou e vou para a sala. É uma casa pequena, como a maioria aqui. Atravesso uma porta e encontro um quarto desarrumado, onde alguém saiu às pressas da cama, quando as sirenes tocaram, às 6h30 daquela manhã. Eu me viro, e vejo uma parede cravada de buracos de bala e uma sala saqueada. Há manchas esbranquiçadas no chão e nas paredes, nos lugares em que o sangue foi removido, e manchas escuras, onde não foi possível removê-lo.

Das 900 pessoas que viviam em Kfar Aza, cerca de 1 em cada 10 foi assassinada ou sequestrada. Muitas casas, como esta em que estou, têm um buraco negro bem no centro, onde pneus trazidos de Gaza foram empilhados e queimados, para expulsar a família de moradores do cômodo à prova de ataques. A fumaça [dos pneus queimados] deixou as paredes e o teto pretos e cor de âmbar. Ainda consigo sentir um vestígio de ozônio no ar, produzido por algum incêndio elétrico, o cheiro acre de plástico queimado e um odor mais forte que parece extravasar do próprio buraco negro. Olho para cima e vejo uma mulher, que também visita o kibutz comigo, cobrindo a boca, ficando pálida e indo em direção à porta. Eu a sigo.

Nos dias antes de vir para cá, ouvi pelo menos uma dúzia de pessoas dizer: “O dia 7 de outubro foi o mais mortal para os judeus, desde o Holocausto”. A frase dá voltas em minha cabeça, enquanto ando por este espaço. A fileira de casas destruídas lembra o Gueto de Varsóvia, depois que os nazistas o destruíram e enviaram seus residentes para campos de extermínio. Mais cedo, estivemos do lado de fora de outra casa crivada de buracos de bala que evocavam lembranças dos Einsatzgruppen, esquadrões de extermínio nazistas que prenderam judeus na frente oriental e atiraram neles — homens, mulheres e crianças —, enquanto estes estavam posicionados em valas comuns, que foram forçados a cavar momentos antes. E então, é claro, há os incêndios e as cinzas, buracos negros para onde quer que se olhe. A palavra holocausto tem origem no grego antigo e refere-se a um sacrifício em que a vítima é queimada inteira.

Os nazistas construíram uma indústria da morte em remansos, usando ferramentas industriais e o transporte de massa para realizar seu trabalho com uma crueldade metódica, quase clínica. O Hamas fez o oposto. A selvageria era o ponto central. Eles queriam que isso fosse visto. Num arquivo de áudio interceptado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI), em 7 de outubro, um terrorista do Hamas ligou para seus pais, de um kibutz perto de Kfar Aza. “Vejam quantos eu matei com as minhas próprias mãos!” ele diz. “Seu filho matou judeus!” Pouco depois, ele acrescenta: “Mãe, seu filho é um herói”.

“Eu gostaria de estar com você”, disse sua mãe.

Que história está sendo contada por meio desse telefonema? Que história foi contada várias e várias vezes, ano após ano, de modo a permitir que um filho ligasse para os pais, esfuziante de alegria pela matança de pessoas inocentes? Responder a esta questão é trazer à tona a ideologia do Hamas.

A ideologia é uma narrativa que oferece uma chave para a história. Ela enquadra uma crise do presente de tal maneira que aponta para um futuro inevitável. Também cria a sensação avassaladora de que o futuro é certo e de que os seguidores dessa ideologia são agentes para o progresso da história. Essa sensação de inevitabilidade tem um efeito poderoso — e terrível — sobre os seus sujeitos; eles se tornam capazes de cometer crueldades incomensuráveis.

Alexi J. Rosenfeld / Getty

Alexi J. Rosenfeld / GettyA ideologia nazista propunha que o povo alemão estava destinado a dominar o mundo, mas estava sendo corrompido pelos judeus. Nesta trama, o extermínio dos judeus não era assassinato; era algo que estava acelerando um processo histórico necessário. Repetir essa história por várias vezes, através da propaganda, permitiu que oficiais e funcionários nazistas se imaginassem como boas pessoas que não estavam fazendo um mero trabalho, mas fazendo um trabalho corajoso e ousado, que inaugurava um futuro utópico.

A ideologia pode assumir milhares de formas e justificar todas as formas de mal. A ideologia stalinista promoveu o assassinato em massa na Rússia. A ideologia da seita NXIVM levou ao tráfico sexual. A ideologia maoísta resultou na opressão dos uigures pelo governo chinês. Quando se acredita que a história está em jogo, as pessoas são capazes de justificar praticamente tudo.

O Hamas é movido por uma ideologia antissemita própria, expressa no slogan utópico “Do rio ao mar, a Palestina será livre”. Ser livre para eles não significa ser “um Estado livre e democrático para todos os seus cidadãos”. Significa Judenrein — termo nazista que significa “limpo de judeus” ou “livre de judeus”, que alguns invocaram em relação ao Hamas. Esta é a chave deles para a história — o único problema que, se resolvido, moveria a história rumo a seu destino utópico.

Saber disto é algo que dá sentido a algumas das cenas mais incompreensíveis de 7 de outubro. Por exemplo, embora a barbárie dos ataques tenha chocado a consciência do mundo, foi saudada com alegria em muitas ruas da Palestina. Muitos cidadãos comuns — não militantes — juntaram-se à profanação de cadáveres em Gaza.

Depois, tivemos aquele telefonema e a resposta da mãe do terrorista. A ideologia conta uma história que desumaniza todos os israelenses, incluindo as populações muçulmana e cristã, e vê cada ato de violência como um passo necessário nessa revolução utópica. É por isso que o Hamas dispara foguetes indiscriminadamente, é por isso que massacra crianças e mulheres, é por isso que o estupro coletivo e a mutilação sexual faziam parte do plano para o dia 7 de outubro. A ideologia transforma toda essa violência em uma violência redentora, uma orgia de mortes que promove o progresso da história.

Alguns poderão argumentar que existem paralelos dessa ideologia do Hamas entre os israelenses, particularmente no movimento dos colonos de direita. Há uma dose de verdade nisso. Os elementos mais radicais, mais extremistas do movimento dos colonos vislumbram a recuperação de todas as terras históricas de Israel, o que exigiria no mínimo a subjugação dos residentes árabes, se não o seu deslocamento em massa. Mas é uma fantasia agir como se houvesse, antes daquele 7 de Outubro, uma simetria entre este movimento — que mesmo sob um governo de direita continua a ser uma pequena facção — e o Hamas, a autoridade governante em Gaza. Os israelenses, em sua grande maioria, celebram a natureza liberal do Estado e são os primeiros a se gabarem da igualdade de direitos e de privilégios dos seus cidadãos árabes.

É a natureza ideológica da visão do Hamas que torna este conflito algo tão difícil de se lidar. Quando se define o Estado judeu como o principal obstáculo à utopia, quando se consagra a violência como meio quase sacramental de buscar esse futuro utópico, e quando alguém passa décadas e décadas contando essa história para seus filhos e para os filhos deles, qualquer discurso de pacificação continuará a ser irracional. Isso não quer dizer que a paz seja impossível, mas sugere que, até que se faça o trabalho de articular uma história melhor, uma história em que a violência já não sirva como meio de redenção, este ciclo [de violência] continuará.

Existem implicações importantes a que fluem deste fato, muitas das quais foram expostas durante a guerra em Gaza. O Hamas exerceu uma espécie de controle totalitário. Para que a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) e a organização Médicos Sem Fronteiras pudessem cumprir a sua missão humanitária em Gaza, tinham de estar conscientes do Hamas. Assim, teriam tido de se manter caladas, desconversarem ou mentirem abertamente sobre a presença do Hamas em hospitais, sobre os esconderijos de armas em escolas e sobre a onipresente rede de túneis do grupo.

Havia apenas duas opções: cooperar com o Hamas, o que significava ignorar, permitir ou fechar os olhos para a atividade terrorista; ou abandonar a sua missão e, ao mesmo tempo, abandonar aqueles a quem se comprometeram a servir.

Aqui, mais uma vez, a ideologia desempenhou seu papel — embora fosse uma ideologia diferente da do Hamas. Neste caso, foi a ideologia anticolonial, importada de lugares como a Argélia, a África do Sul e a Índia, onde o colonialismo europeu empobreceu os povos nativos e criou uma sociedade de dois níveis. Os nacionalistas palestinos abraçaram a linguagem desta ideologia e, com o impulso da União Soviética, nas décadas de 1970 e 1980, esta tomou conta da esquerda global e da academia, reclassificando o conflito Israel-Palestina como um confronto entre colonizadores europeus (judeus) e os povos nativos da terra (palestinos).

Tal como acontece com muitas histórias ideológicas, esta também não resiste a um exame minucioso. Mesmo que alguém rejeite a Bíblia como documento histórico, o registo arqueológico confirma a presença judaica na terra já no século 9 a.C. Com o sionismo moderno, os paralelos com o colonialismo europeu são quase inexistentes, uma vez que a maioria dos judeus que se estabeleceu na Palestina Obrigatória Britânica (e, antes disso, no Império Otomano) fugiam da instabilidade, da violência e dos extermínios em massa, tendo muitas vezes comprado suas terras a preço elevado. Dos judeus que chegaram depois do estabelecimento do Estado de Israel, a maioria veio como refugiado, especialmente depois de os estados árabes vizinhos terem confiscado as propriedades dos seus residentes judeus e os expulsado.

A violência entre judeus e árabes, que começou em 1947 e 1948, não foi um conflito entre um império estrangeiro e uma população nativa, mas sim um conflito entre dois grupos com reivindicações históricas válidas sobre a terra. O deslocamento e a morte de centenas de milhares de palestinos, que foram resultantes desse conflito, são uma tragédia e a sua contínua condição de apátrida é um escândalo. Mas a luta de nenhum desses povos decorre do colonialismo.

Da mesma forma, as distinções que tornam os judeus parte do problema da “supremacia branca” esquecem que os supremacistas brancos têm gritado palavras de ordem como “os judeus não tomarão nosso lugar” e que mais de 60 por cento dos judeus israelenses são Mizrahi — do Oriente Médio e do Norte da África — o que significa que não são “brancos” por qualquer definição do termo que se adote.

No entanto, esta ideologia consolidou-se na academia e em muitas instituições compostas por seus graduados. Assim, nas marchas contra a guerra, pode-se ver a bandeira do Hamas tremulando perto de cartazes que dizem “Queers pela Palestina” ou “Os direitos ao aborto são direitos palestinos”. O fio condutor não é a liberdade nem os direitos humanos, uma vez que o Hamas pouco se importa com estes valores. E certamente também não é a visão teocrática do Hamas, que contrariaria todos os valores da academia.

Na realidade, têm um fio comum ao qual chegam a partir de diferentes direções: o Hamas se utiliza de uma ideologia islâmica e nacionalista para demonizar os judeus, e a esquerda acadêmica se utiliza da ideologia anticolonial para fazer o mesmo. E ambos abraçam a violência redentora contra corpos de judeus como meio de restaurar a justiça no mundo.

Na manhã seguinte da minha viagem a Kfar Aza, estou na Cidade Velha, em Jerusalém, que está tomada por um silêncio mortal. Perto das 10h, essas ruas normalmente estariam lotadas. Os comerciantes estariam aglomerados nas entradas, jogando gamão e dominó em mesas precárias ou barris de 20 litros virados de boca para baixo. Um aroma de frutas frescas sairia das lojas que vendiam sucos e vitaminas batidas, misturando-se ao odor exalado pelos escapamentos de scooters e motocicletas que serpenteavam no meio da multidão. Por todos os lugares, veriam-se grupos de turistas admirados, usando crachás iguais, olhando para as placas de rua e ouvindo os guias turísticos que os conduziam em direção ao Muro das Lamentações ou à Via Dolorosa. Hoje, porém, ouço meus próprios passos ecoando nas paredes de pedra.

A maioria das lojas está fechada, e dos poucos comerciantes que restaram, todos se lembram de mim, pelo dia de ontem. Pessoas de fora da cidade são raras agora.

“Kentucky!”, grita um deles, quando me aproximo. “Ei, KFC, Coronel Sanders. Eu tenho suas ervas e seus temperos”. Seu companheiro na porta da loja ri. Sorrio e aceno, ignorando seus apelos para eu parar e olhar os lenços e bugigangas pendurados na porta.

“Leve algo para casa, para sua esposa ou namorada — ou para as duas!” diz outro, algumas portas adiante. Isso arranca uma grande risada do comerciante ao lado.

“Amanhã”, eu digo, e passando com pressa. “Vou fazer compras amanhã.”

“Amanhã?”, diz ele. “Amanhã morreremos, Kentucky. Há uma guerra lá fora; venha, olhe”.

Eu me sinto mal, por saber que ele não vai vender nada hoje. Pouco antes de virar a esquina, ouço um deles gritar: “Até amanhã, coronel Sanders!”, com uma enorme gargalhada.

Michael Winters, para Christianity Today

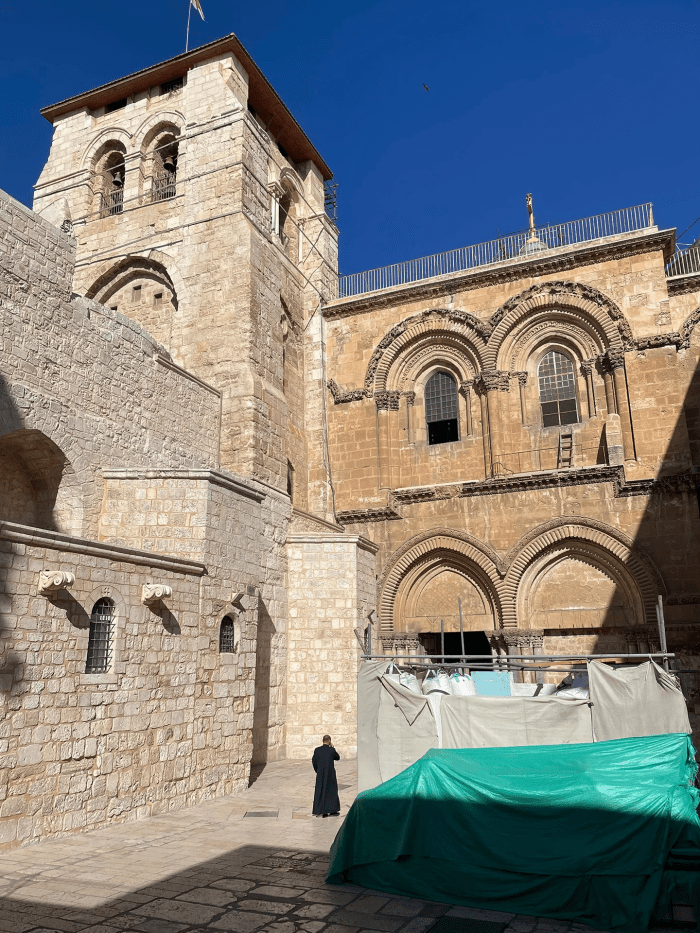

Michael Winters, para Christianity TodayDepois disso, minha caminhada pela Cidade Velha é silenciosa. Passo por becos com cheiro de esgoto, por janelas abertas das quais sai o som estridente dos boletins de notícias, e por pelo menos uma meia dúzia de gatos esparramados pelos degraus de calcário, antes de chegar a uma porta estreita e a uma praça aberta e iluminada. Viro à direita e me deparo com a fachada de uma igreja antiga. Atrás de mim, pairando sobre a igreja, está o minarete da mesquita aiúbida, construída no local onde o califa Omar orou, depois de ter conquistado Jerusalém, em 637.

A igreja em si é modesta. Muitos que a visitam ficam decepcionados, especialmente se conheceram a beleza da Catedral de Notre-Dame, na França, da Catedral de São Paulo, em Londres ou da Catedral de São Patrício, em Nova York. O que eles veem, quando chegam aqui, é monótono e errático, mas eu adoro tudo isso.

E adoro, em parte, justamente por esse motivo. Esta não é uma igreja comum. Já foi derrubada, incendiada e reconstruída muitas vezes. É uma colcha de retalhos de estilos arquitetônicos, uma vez que outros edifícios se colaram às suas laterais.

O espaço em si era sagrado muito antes da construção da Igreja do Santo Sepulcro. É tradicionalmente reconhecido como o local da Crucificação e da Ressurreição.

Muitos evangélicos vêm a Jerusalém e visitam o Jardim da Tumba, não muito longe dali. É pitoresco e meditativo, uma espécie de jardim de oração não denominacional que é exatamente o que se poderia esperar quando se procura um lugar para refletir. Mas o registo arqueológico apoia a reivindicação de autenticidade da Igreja do Santo Sepulcro. Seus sepulcros datam da época certa; estaria fora dos portões da cidade na hora certa; e, o mais importante, foi reconhecida como o local correto tanto pelos romanos (que procuraram profaná-la com um santuário a Júpiter) como pelos cristãos (que a reconheceram como um espaço sagrado), até à construção da primeira igreja no local, no quarto século.

Independentemente de sua tradição, pode ser um lugar desorientador. O edifício tem uma escuridão pesada. Normalmente, multidões de fiéis transitam por suas passagens estreitas, orando, chorando, sorrindo para selfies, como que em busca de uma pequena bênção por respirar o ar onde Jesus ressuscitou dos mortos. Imagino que seja onde podemos encontrar Jesus hoje — não em algum parque tranquilo, mas bem no meio de uma multidão de pessoas caóticas e necessitadas.

Hoje, o local encontra-se quase inteiramente vazio. Um monge caminha com passos leves pelo chão de pedra. Um americano vestido como Jesus, que veio há anos para viver com simplicidade e falar com os peregrinos, dirige-se a uma capela. O único outro som vem de uma equipe de operários de uma construção.

Dentro do portal está a Pedra da Unção, tradicionalmente reverenciada como o local onde o corpo de Jesus foi preparado para o sepultamento. Normalmente, uma pequena multidão se ajoelha para esfregar rosários na pedra ou beijá-la.

Fico ali por um longo momento, imaginando um punhado de discípulos carregando o corpo inerte de Jesus, da cruz até esta pedra. As palavras de Isaac Watts me passam pela mente:

Veja, de sua cabeça, de suas mãos, de seus pés,

Tristeza e amor derramam-se, mesclados.

Especialmente hoje, a tristeza parece tangível.

Durante séculos, os cristãos foram os principais defensores do ódio antissemita. Culpamos os judeus por todos os tipos de males sociais, incluindo a peste, e criamos teorias da conspiração que envolviam o sacrifício de crianças.

Os cristãos culparam os judeus pelo assassinato de Jesus, uma vez que as autoridades religiosas judaicas tomaram providências para a sua prisão e exigiram a sua execução. Esta noção dos judeus como “assassinos de Deus” tornou-se a motivação por trás de todo tipo de ações repugnantes e violentas. É uma acusação torpe a se fazer contra quem quer que seja. O próprio Jesus absolveu aqueles que participaram de sua prisão e condenação. “Ninguém pode tirar minha vida de mim”, disse ele. “Eu a sacrifico voluntariamente. Pois tenho autoridade para dá-la quando quiser e também para retomá-la” (João 10.18, NLT).

Hoje, muitos, no Ocidente, gostam de pensar que deixaram estes tropos para trás. Mas ideias antigas são difíceis de morrer e o antissemitismo é uma ideia muito antiga. Depois do 7 de Outubro, as pessoas conclamaram uma nova “revolta da Intifada” como a “única solução” para o conflito Israel-Palestina. Este discurso invoca tanto as Intifadas palestinas (períodos de violência terrorista mortal, nas décadas de 1980, 1990 e 2000) quanto a Solução Final do partido nazista. Ainda menos sutis são as multidões que gritaram “gás nos judeus” e usaram de violência contra negócios de propriedade de judeus fora de Israel.

O antissemitismo pode manifestar-se de formas subversivas. À medida que o Natal se aproximava, no ano passado, os defensores dos palestinos em Gaza começaram a fazer circular uma imagem da Igreja Evangélica Luterana de Natal, em Belém. A tradicional manjedoura da igreja não fora exposta este ano; em vez dela, o menino Jesus estava envolto em um keffiyeh e caído entre escombros que pareciam ter resultado de um bombardeio. A imagem viralizou e diversas agências de notícias globais publicaram histórias sobre ela.

“Não vemos isto como uma guerra contra o Hamas”, disse o pastor da igreja, Munther Isaac, ao The New York Times. “É uma guerra contra os palestinos. […] É assim que o Natal se parece na Palestina de hoje: crianças mortas, casas destruídas e famílias deslocadas. Vemos a imagem de Jesus em cada criança que é morta em Gaza.”

Em um gesto semelhante, uma série de políticos, ativistas e intelectuais celebraram o Natal chamando Jesus de palestino, comparando a ocupação da Cisjordânia à ocupação romana da Judeia ou comparando a guerra em Gaza ao massacre de inocentes perpetrado por Herodes.

Em certo nível, o desejo de traçar tais paralelos é perfeitamente compreensível. A devastação em Gaza é difícil de compreender. O Ministério da Saúde, sob liderança do Hamas, estima que mais de 25 mil pessoas morreram, desde o início da guerra e, para muitos palestinos, é apenas mais uma ferida em quase um século de perdas, sofrimento e deslocamentos. É legítimo lamentar esse sofrimento ou questionar a justiça e a proporcionalidade desta guerra. Podemos concordar, sem remorso, que Jesus chora com os que choram em Gaza.

Mas estas imagens e metáforas servem apenas para eclipsar o judaísmo de Jesus. Algo que é feito, e de forma particularmente perturbadora, pelo keffiyeh em que envolveram o menino Jesus.

O keffiyeh, um lenço branco estampado em xadrez, tornou-se símbolo do nacionalismo palestino durante a Revolta Árabe de 1936-1939. Yasser Arafat usava um keffiyeh nos anos 60, enquanto tentava promover um movimento nacionalista entre os palestinos.

Arafat, apesar de ser visto como um santo por alguns, foi descrito por Andrew McCarthy, ex-procurador federal, como um “bandido” e “o pai do terrorismo moderno”. Foi Arafat quem inventou novas maneiras de fazer o mal (Romanos 1.30), desenvolvendo táticas que visavam crianças, escolas, shoppings e ônibus públicos como alvo. Ele monetizou a compaixão pelos palestinos, enriquecendo-se com bilhões de dólares. Também foi ele quem rejeitou a solução de dois Estados sob as mais favoráveis condições possíveis, em 2000, retirando-se das conversações de paz para dar início à Segunda Intifada.

Mas o poder duradouro do keffiyeh como símbolo surgiu por causa das fotografias de outra pessoa, tiradas em 1970.

O tema das fotos era Leila Khaled, uma mulher palestina de olhar intenso e maçãs do rosto salientes como as de uma modelo. Ela foi fotografada por Eddie Adams, em um campo de refugiados no Líbano, segurando um rifle Kalashnikov e usando um keffiyeh ao estilo de um hijab — algo que era incomum, uma vez que o keffiyeh era um lenço tipicamente masculino. Trazia no dedo um anel feito de uma bala e um pino de granada.

Àquela altura, o mundo já sabia o nome dela. Meses antes, ela tinha participado do sequestro de um voo comercial com destino a Tel Aviv, desviando-o para Damasco e utilizando os seus passageiros para garantir a libertação de prisioneiros de guerra sírios e egípcios. Poucos meses depois de ser fotografada, ela participou de outro ataque surpreendentemente semelhante ao de 11 de setembro. Quatro aviões foram alvo de sequestro, mas Khaled e seu parceiro falharam. Ele foi morto, um membro da tripulação foi baleado e ela foi presa, ficando detida até que seus companheiros sequestradores conseguiram sua libertação em uma troca de reféns.

Hoje, ela é uma palestrante muito requisitada para conferências sobre direitos humanos. A sua imagem é estampada em cartazes e murais por todos os territórios palestinos e em todo o Oriente Médio. Isto não ocorre por ela ter moderado suas posições e desejar a paz, mas porque conserva o mesmo espírito revolucionário que inspirou seus atos terroristas em 1969 e 1970. Em um discurso que fez numa conferência na África do Sul, em 14 de outubro de 2023, uma semana após o massacre do Hamas, ela disse: “Não basta ir às ruas. […] O objetivo principal é que as pessoas peguem em armas, sempre.”

O terrorismo, em outras palavras, é essencial para o projeto redentor de Khaled.

Tal violência não é algo periférico ao significado simbólico do keffiyeh; ela é o próprio significado simbólico do keffiyeh. Para pessoas como Khaled e Arafat, a violência infligida a crianças, civis e idosos é uma parte necessária da sua visão revolucionária. É uma violência ideológica, que é justificada por uma visão utópica de uma Palestina que se torna Judenrein [livre de judeus] do rio ao mar.

É claro que nem todo mundo que usa um keffiyeh (ou que envolve o menino Jesus nele) o faz com essa mesma intenção. Tenho certeza de que isso é verdade especialmente em relação àqueles no Ocidente que compraram seus keffiyehs na Amazon ou na Urban Outfitters. Contudo, para o Hamas e para outros grupos militantes que conspiram para ver o fim de Israel — em típicos contextos que fazem de Arafat e de Khaled heróis, por causa de sua adesão à violência revolucionária — o simbolismo é inteiramente claro.

Adoramos a um Deus que se fez carne e habitou entre nós, que chorou pela morte de seu amigo Lázaro e que suou sangue, em sua angústia no jardim do Getsêmani. Imaginá-lo entre os escombros de Gaza é compreender corretamente a presença e a solidariedade de Cristo para com aqueles que sofrem — tal como também poderíamos imaginá-lo entre os escombros de Kfar Aza.

Mas envolver Jesus em um keffiyeh vai além de um esforço de solidariedade, e significa abraçar não apenas o partidarismo ou o nacionalismo, mas também um símbolo de violência que vê expressamente a destruição da vida de judeus como ponto-chave para a história. É o símbolo de um movimento que glorifica como mártires indivíduos que amarram bombas ao corpo e explodem ônibus escolares. E isso não é uma expressão profunda de identificação ou de solidariedade; é uma obscenidade.

As pessoas ao redor de Jesus esperavam que ele pegasse em armas contra os romanos. Ele se recusou a fazer isso explicitamente. Na única ocasião em que um de seus discípulos empunhou uma espada, Jesus lhe disse para guardá-la (Mateus 26.52).

Da mesma forma, chamar Jesus de palestino é algo impreciso e irresponsável. Se for entendido como uma metáfora, é uma metáfora tosca — tão tosca quanto dizer: “Jesus é americano” ou “Jesus é haitiano”. Se for uma afirmação de caráter histórico, é ignorante. Jesus era um judeu da Judeia, e os romanos só estabeleceram a “Síria Palestina” mais de um século após a sua ressurreição, depois da revolta de Bar Kokhba, como um insulto aos judeus (pois o nome Palestina faz alusão a seus antigos rivais, os filisteus).

Tal desleixo e desrespeito pelos fatos é fruto natural do pensamento ideológico: a sua lógica distorce tudo o que se aproxima de sua órbita, assim como um buraco negro desvia a luz. No caso, transformar Jesus em um palestino enquadra-o na narrativa da descolonização, permitindo acreditar que ele nasceu em Belém, e, ao mesmo tempo, sustentando a ficção de que os judeus não têm qualquer direito histórico sobre a terra.

O que resulta disso é uma perigosa distorção moral. Ela alicia cristãos para a lógica — abraçada por grupos como o Hamas e por aqueles que acatam a narrativa “colonizador-colonizados” — que culpa os judeus pelos ataques de 7 de outubro. A presença de judeus “colonizadores”, segundo insistem estes grupos, é opressora para os nativos palestinos e, portanto, provoca a violência testemunhada em 7 de outubro. Tal lógica deixa a guerra em Gaza sem justificação, uma vez que é apenas mais uma expressão do poder colonial contra o povo nativo.

É também uma lógica anticristã. Se Jesus for tudo, menos judeu, o Leão da tribo de Judá, ele não pode ser o Messias. Transformar Jesus em outra coisa só faz sentido dentro da lógica distorcida desta ideologia.

Nos dias que se seguiram ao início da guerra, muito se falou da invocação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para o povo se “lembra[r] do que Amaleque lhes fez”, em uma referência aos inimigos bíblicos de Israel. Os amalequitas foram prototerroristas particularmente bárbaros, que atacaram os israelitas durante o Êxodo, tendo como alvo os mais fracos e vulneráveis entre eles (Deuteronômio 25.17-18). Eles aparecem novamente em uma guerra contra o rei Saul, e fazem uma aparição final no Livro de Ester. O grande inimigo desse livro, Hamã, é um agagita — uma referência a Agague, rei dos amalequitas, a quem Saul poupou contrariando a ordem de Deus (1Samuel 15.7-9).

Na obra God and Politics in Esther, o filósofo judeu Yoram Hazony escreve sobre os amalequitas:

Não temos ideia de quais deuses governavam os amalequitas. Nenhum foi nomeado e, pelo que sabemos, pode não ter havido nenhum. O que sabemos é que quaisquer que sejam os deuses que tenham pertencido a Amaleque, como povo eles não temiam quaisquer limites morais estabelecidos por esses deuses. E, ao contrário até mesmo do que os mais depravados idólatras de Canaã, eles não respeitavam nenhum limite ao seu desejo de controlar tudo o que lhes convinha.

A capacidade sem fim para o mal tornou-se, para os judeus, um símbolo da violência antissemita desenfreada.

A advertência de Deuteronômio 25, para que se lembrem de Amaleque, é lida todos os anos no início da festa do Purim, solenidade que nasce do livro de Ester e é uma celebração da sobrevivência dos judeus. Hamã conspirou para matar todos os judeus do Império Persa e quase conseguiu fazê-lo, seduzindo o rei com uma teoria da conspiração antissemita:

Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei; não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. (Ester 3.8–9)

A raiz do ódio de Hamã é a resistência de Mordecai, um judeu que se recusa a curvar-se para ele, como se fosse um ídolo. Nisto encontramos outra raiz do antissemitismo: a exigência de assimilação. Desde que Deus chamou Abraão, a sua tribo e os seus herdeiros foram separados dos seus vizinhos por suas crenças e práticas, e a recusa deles em se assimilarem tornou-os muitas vezes objeto de desprezo [desses outros povos]. Mas, como a história mostra de tempos em tempos, o que começa com os judeus raramente termina com os judeus. A perseguição romana aos judeus foi uma antecessora da perseguição aos cristãos. Os nazistas assassinaram também milhões de não judeus — entre eles dissidentes do regime, ciganos, polacos e soviéticos, homossexuais, cristãos que rejeitaram a ideologia nazista e pessoas com deficiência.

Michael Winters, para Christianity Today

Michael Winters, para Christianity TodayAs ideologias da descolonização e das organizações terroristas islâmicas visam exterminar Israel, do rio ao mar, mas o seu apetite pela violência revolucionária provavelmente não se satisfará com tanta facilidade.

Em contraste, os cristãos, especialmente os evangélicos, deveriam ser os maiores defensores da liberdade e do pluralismo. E não apenas pelo bem da nossa própria liberdade de adorar como quisermos, mas pelo bem do próprio evangelho. A Boa Nova brilha mais intensamente em uma sociedade onde haja liberdade para rejeitá-la, de modo que os convertidos possam verdadeiramente fazer brilhar a sua luz diante dos homens. O antissemitismo (na forma da ideologia islâmica), o anticolonialismo, a supremacia branca e até mesmo o nacionalismo cristão são todos precursores da erosão das liberdades que impedirá a propagação do evangelho ou distorcerá a sua mensagem.

Alguns ouviram a invocação de Amaleque por Netanyahu como um apelo à vingança contra os cidadãos de Gaza, mas poucos judeus praticantes a teriam entendido dessa forma, segundo o rabino Elchanan Poupko. (Na verdade, o próprio discurso de Netanyahu fez distinção entre o Hamas e os cidadãos comuns.) Em vez disso, tal como a invocação de Amaleque no Purim, ela é um lembrete de que o antissemitismo surge novamente a cada geração e, pela providência de Deus, o povo judeu persevera.

A Edícula, santuário construído em torno do túmulo de Jesus, fica no extremo oposto da Igreja do Santo Sepulcro e do Gólgota. A luz, que fica nebulosa pela fumaça das velas e pelo incenso, entra pelas janelas feitas na cúpula acima dela.

O local está mais vazio do que o normal esta manhã. É claro que “ele não está aqui”, como disse o anjo a Maria, na manhã de Páscoa; hoje, porém, também não estão aqui peregrinos nem adoradores.

É neste santuário que penso com mais frequência, quando penso em Jerusalém — este lugar onde o arco da história se inverteu. Foi uma reviravolta chocante na sorte dos discípulos de Jesus, e tenho de acreditar que foi um choque para o próprio Diabo. Os evangelhos de Lucas e de João nos dizem que ele estava por trás da traição de Jesus (Lucas 22.3; João 13.27), e Apocalipse 12 o retrata como alguém que persegue o menino Jesus desde o momento de sua concepção, orquestrando todo tipo de violência contra ele. Desde o momento da prisão de Jesus até o seu último suspiro na cruz, o Diabo desencadeou todo tipo de dor e humilhação.

Mas neste sepulcro de calcário, todo aquele mal e aquela destruição provaram ser uma falha de imaginação. Satanás não poderia prever que, ao destilar violência e ódio sobre o corpo de Cristo, ele na verdade libertaria o corpo de Cristo — a igreja — do cativeiro.

E é neste estranho ambiente — que, a despeito de todas as velas e enfeites não supera suas raízes humildes de um simples túmulo em Jerusalém — que encontramos a única e verdadeira “chave da história”. Ela não nos fornece uma ideologia. Não nos oferece nenhum mapa para o passado ou para o futuro, e dificilmente responde a todas as nossas perguntas. Em vez disso, ela nos insere em uma história marcada por mistério e esperança. E nos promete um futuro em que a violência acabará, em que espadas serão transformadas em arado e as nossas tristezas serão recolhidas como lágrimas em cálices, embora não nos forneça um roteiro simples para dar início a esse futuro. Ao contrário, essa chave nos convida à paciência e à esperança, e promete a presença de Cristo enquanto esse futuro não chega, aconteça o que acontecer.

Ao me ajoelhar na Edícula, penso na violência cometida contra o corpo de Cristo, a poucos passos de distância, no Gólgota. Penso também em Kfar Aza, onde o Hamas desencadeou o seu culto à morte sobre o corpo de judeus. E fico impressionado com os pontos em comum entre as duas situações.

Michael Winters, para Christianity Today

Michael Winters, para Christianity TodayAmbos os atos desafiam a razão, uma vez que ambos convidam a uma resposta de alguém com um poder radicalmente desproporcional à sua disposição. Mas isso em si é uma revelação; a violência e o sofrimento eram o ponto principal, pois o ódio satânico por trás deles não era compelido pela razão, mas pela raiva. Satanás odeia o povo judeu pela mesma razão que odeia a igreja — eles revelam algo sobre aquele que ele mais odeia.

Essa comparação tem seus limites, é claro, e um deles é a diferença entre Jesus, que disse: “Ninguém pode tirar minha vida de mim”, e os residentes de Kfar Aza, que desejavam nada mais do que a paz com seus vizinhos de Gaza. Embora seja possível sugerir que a ira assassina contra eles tenha origens em comum com o ódio a Jesus, é grotesco sugerir que devam ser massacrados.

Aqui novamente nos voltamos para Ester. O ponto central desse livro não é a justiça que será feita em relação a Hamã; é o pedido de Ester. Ela arrisca a própria vida para pedir ao rei não que poupe os judeus, mas que os deixe se defenderem. Ester é, neste sentido, um texto principalmente político, que descreve não a atitude de um indivíduo que deve dar a outra face, quando injustiçado por outro, mas sim a responsabilidade de uma tribo de defender o seu povo da aniquilação.

Podemos discutir sobre os detalhes e as táticas através das quais Israel poderá fazer isso. E deveríamos fazê-lo. Mas deveria ficar claro — quando Israel está trabalhando para fornecer socorro por meio de corredores humanitários, alimentos e medicamentos, e aviso prévio de ataques aéreos, e quando diz explicitamente que está tentando minimizar o número de vítimas civis — que não há equivalência moral com o Hamas, o qual, por sua vez, diz o contrário, tem civis como alvo, e se regozija com o assassinato de mulheres, crianças e bebês.

Somente a ideologia é capaz de distorcer a nossa visão e de nos cegar para essa assimetria moral. Se estamos com dificuldade de enxergar isso, precisamos nos perguntar o porquê.

Mike Cosper é o diretor da CT Media. Sua obra mais recente é Land of My Sojourn, e seu próximo livro, The Church in Dark Times, explora a ideologia no evangelicalismo.

![Um manifestante segura um cartaz no comício All Out for Palestine [Todos na rua pela Palestina], na Times Square.](https://pt.christianitytoday.com/wp-content/uploads/sites/15/2023/10/136916.png?w=162&h=88&crop=1)