Já faz algum tempo que estou intrigado com quem e o que andam sussurrando por trás de portas fechadas.

Quando estou com grupos de direita, inevitavelmente alguém olha ao redor para se certificar de que estamos sozinhos, antes de expressar sua preocupação sobre o extremismo crescente que vem sendo exigido pela “base” — especialmente em relação ao nacionalismo branco.

Quando estou com pessoas de esquerda, alguém silenciosamente dá de ombros diante do uso de pronomes e expressões defendidos pelas ideologias de gênero — coisas como exigir que se diga “pessoas grávidas”, por exemplo, em vez de dizer “mulheres grávidas”.

Debates sobre essas questões são importantes, mas o que mais me interessa é que essas preocupações nunca são ditas em público — apenas em espaços seguros, longe das respectivas tribos às quais cada um pertence.

Michael Schaffer, da revista Politico, resumiu essa situação política com uma manchete: “As elites liberais têm medo de seus funcionários. As elites conservadoras têm medo de seu público”. Como Schaffer disse, “Na esquerda, eles têm medo que subordinados descontentes se organizem no Slack [plataforma para troca de mensagens entre funcionários de uma empresa]. Na direita, eles tremem diante de estranhos enfurecidos aos berros na TV.”

Pessoas da esquerda compartilharam amplamente um artigo de Ryan Grim, do The Intercept, que mostra que organizações progressistas estão vivendo um impasse, pois funcionários jovens insistem que seus líderes assumam uma posição política sobre as emissões de carbono ou a diplomacia no Oriente Médio.

Em contrapartida, um antigo líder republicano conservador me disse que deixou a política porque estava cansado dos velhos que tomam café da manhã no Hardee's [uma rede de fast-food] gritarem com ele por não apoiar Donald Trump o suficiente.

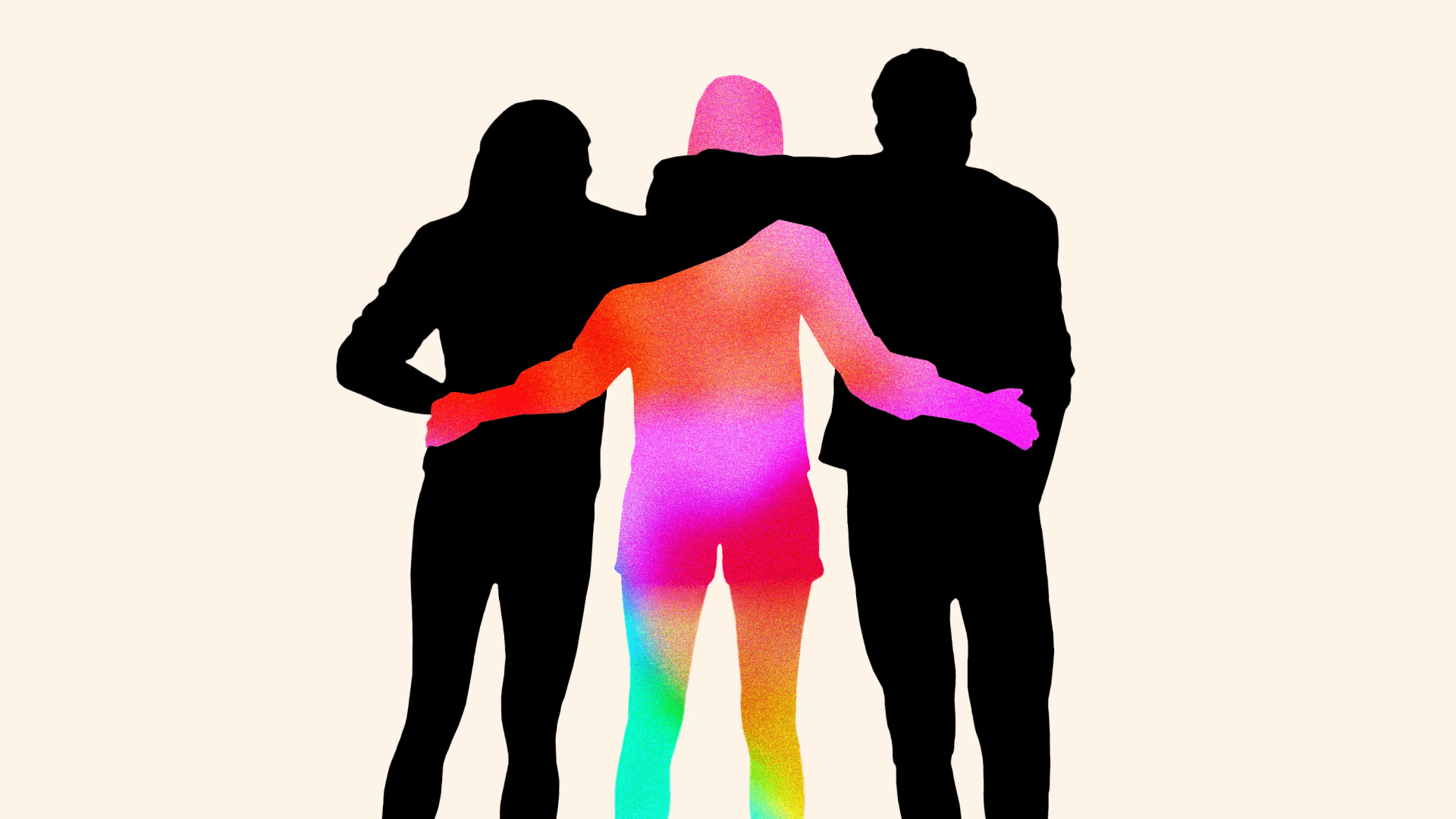

Os últimos anos nos mostraram que esse tipo de medo não se limita às “elites”. Esses indivíduos, com sua performance indignada, que essas elites estão tentando apaziguar, muitas vezes se sentem igualmente assustados — com medo de não se mostrarem ideologicamente puros o bastante para permanecerem no grupo.

Analistas da cultura chamaram a esse fenômeno de “captura de audiência”. Uma vez que alguém ofereça “carne vermelha” (ou soja vegana) para a audiência que deseja atrair, essa pessoa acaba sendo capturada por esse público — e, então, espera-se que continue atacando aqueles e tudo aquilo que for considerado “o outro lado”. É assim que as pessoas se tornam hacks [pessoas que fazem coisas apenas por sucesso comercial]. Elas não dizem o que realmente pensam; dizem o que se espera que pensem — e fazem isso tão radicalmente quanto as multidões exigirem.

Essa tendência já seria ruim o suficiente se estivesse limitada a instituições ou elites. Contudo, em uma época em que praticamente todo mundo tem uma audiência — mesmo que seja apenas por meio de um feed de mídia social — as consequências podem ser desmoralizantes. A expertise e a autoridade das quais toda instituição depende — seja ela uma classe de escola dominical até uma república democrática — são varridas para longe.

As apostas são ainda mais altas no caso da igreja. Jesus se afastou dessa captura de audiência — da demanda, por exemplo, de deixar que a multidão fizesse dele um rei que rivalizasse com César (João 6.15) ou de se deixar definir pelas expectativas de que ele os suprisse continuamente de comida (v. 26).

Em vez disso, Jesus falou justamente sobre aquilo que seus seguidores menos queriam — o “difícil” ensinamento de que “se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos” (v. 53).

Se ele tivesse feito o contrário, você e eu não estaríamos aqui hoje. As palavras que ele falou eram Espírito e vida (v. 63), não meros pontos de um discurso de outro aspirante a guru ou demagogo galileu.

Da mesma forma, o apóstolo Paulo se recusou a usar de engano ou a torcer a palavra de Deus, mas, “mediante a clara exposição da verdade, recomenda[va-se] à consciência de todos, diante de Deus” (2Coríntios 4.2).

O cristianismo evangélico deve ser um movimento “antielitista”. Acreditamos que aquilo que forma e reforma a igreja é o evangelho, é a Bíblia — e não um magistério. Não buscamos a permissão de ninguém para pregar a Palavra de Deus e acreditamos que é Deus quem ajuntará seu povo. Mas o lado sombrio desse tipo de liberdade é a tentação de pensar que consenso é um sinal de verdade, ou que popularidade é um sinal de sucesso.

Uma vez que somos capturados pela audiência — e ficamos testando por meio de pesquisas o que ouvidos com coceira (2Timóteo 4.3) ouvirão e ficamos calados sobre o que não ouvirão — não estamos mais falando diante de Deus. As pessoas discernirão quem está levando uma mensagem de outra pessoa e quem está dizendo o que elas esperam que seja dito.

Aqueles que são capturados pela audiência não podem entregar as verdadeiras boas-novas de grande alegria — as quais não podem ser testadas no mercado nem fabricadas para agradar, mas podem apenas ser ditas, ouvidas, podem apenas ser objeto de nossa fé e de nossa confissão.

Alguns temem seu público; outros, seu eleitorado. Mas nós devemos temer apenas a Deus.

Russell Moore é editor-chefe da Christianity Today e lidera seu Projeto de Teologia Pública.

–