Pouco antes do nascer do sol, em 7 de outubro de 2023, Kay, esposa de Salim Munayer, sacudiu-o para acordá-lo, em seu apartamento em Jerusalém. O celular dele não parava de receber notificações.

“Seu WhatsApp está enlouquecendo”, disse ela.

Munayer pegou o celular. Mensagens de sua família repletas de ansiedade contavam que tinham ouvido sirenes de ataque aéreo, algo que não é incomum em Israel, e que muitas vezes começa e logo passa. Desta vez, porém, as sirenes continuaram tocando.

Não demorou muito para sabermos o que tinha acontecido: militantes do Hamas estavam lançando milhares de foguetes, de Gaza, contra Israel. Por terra, eles tinham violado a fronteira e massacravam centenas de civis. Munayer acordou com o ataque terrorista mais sangrento da história do seu país.

Ele pulou da cama e correu para acordar os filhos.

Daniel Munayer, o segundo filho de Salim, lembra-se do pai invadindo seu quarto aos gritos: “Daniel, começou”, acrescentando: “Estamos em guerra”.

Daniel pôs as mãos na cabeça. “Ó, Senhor, tenha piedade. Misericórdia, Senhor.”

Salim, 68 anos, é o fundador da Musalaha, uma organização confessional que trabalha pela paz e procura restaurar as relações entre israelenses e palestinos, usando para isso o que diz serem princípios bíblicos de reconciliação. Daniel, 32 anos, é diretor-executivo da organização.

Fundada em 1990, a Musalaha é a mais antiga e a mais conhecida organização cristã de pacificação que atua em Israel e na Palestina. Seu nome significa “reconciliação” em árabe e, por mais de três décadas, a sua abordagem baseada na fé diferenciou-a dos grupos de pacificadores seculares.

Ninguém da família Munayer ficou chocado com o fato de o Hamas atacar Israel, embora nunca tivessem antecipado a sofisticação e a brutalidade do ataque, que assassinou cerca de 1.200 israelenses, nem a devastadora reação militar de Israel, que matou mais de 30.000 pessoas em Gaza, muitas delas mulheres e crianças. Durante anos, Salim alertou: “Estamos vivendo em um status quo violento. Se não trabalharmos pela paz todos os dias, o preço da guerra será alto.”

Há um ano, em um artigo direcionado aos cristãos, Daniel escreveu para o The Jerusalem Post: “Não se deixem enganar pelo cessar-fogo. Os ingredientes necessários para outro ciclo de violência estão sempre presentes. É apenas uma questão de tempo.”

Mas as pessoas fecham os ouvidos. Até sua mãe, Kay, estava ficando cansada de ouvir os mesmos avisos continuamente. “Você vive dizendo que a situação é insustentável, mas as coisas ainda não estão mudando”, disse ela ao marido.

Em vez de mudar [para melhor], as coisas estavam piorando: o governo israelense estava adotando uma postura ainda mais voltada para a direita linha-dura; o país estava dividido por causa da política do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu; Israel estava fortalecendo relações com um número crescente de países árabes. Estava claro que as necessidades e as demandas dos palestinos estavam passando para o final da lista de prioridades de Israel.

O dia 7 de outubro afastou ainda mais muitos israelenses dos esforços de pacificação. No entanto, a família Munayer considera o trabalho da organização Musalaha mais crítico do que nunca. A prova está nos escombros, dizem eles: a pacificação e a reconciliação não são apenas importantes; são essenciais. Mas a Musalaha vem pregando a paz e a reconciliação há mais de 30 anos. Poderá a organização ter algo a oferecer agora que já não tenha oferecido no passado — neste momento em que as relações entre israelenses e palestinos estão piores do que sempre foram, e quando reconciliação é um palavrão para muitas pessoas de ambos os lados ? Será que esforços como os da organização Musalaha ainda são relevantes?

Passei uma semana em Israel e na Cisjordânia, conversando com cristãos palestinos e judeus messiânicos que são pastores, líderes de jovens, líderes da YMCA [Associação Cristã de Moços, em português], guias turísticos, advogados e estudantes. Muitos deles não são ativistas profissionais pela paz, mas todos eles, pelo que pude perceber, levam a sério o Sermão do Monte, feito por Jesus, e se esforçam para encarnar sua proclamação que diz: “Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5.9).

O problema é que falei com cerca de duas dúzias de pessoas sobre o que significa pacificação e ouvi quase duas dúzias de respostas diferentes. Esse é o dilema da questão Israel-Palestina: de modo geral, para os judeus, “paz” significa segurança e proteção duradouras para Israel; significa esmagar o Hamas, mesmo à custa de baixas humanas expressivas. Já para os palestinos, “paz” significa a restauração da terra e da dignidade que perderam após a fundação do Estado de Israel. Significa lutar pela igualdade de direitos e de liberdades, o que para muitos inclui apoiar o Hamas, também à custa de baixas humanas expressivas.

Mesmo antes do 7 de outubro, estes dois lados já se opunham cada vez mais. É uma realidade que há muito assombra os líderes da Musalaha. Como você pode buscar a paz se nem sabe como ela é?

Salim Munayer aprendeu duas regras enquanto crescia na antiga cidade de Lod: nunca se esqueça da sua história. Mas não fale sobre ela. “Ali era a minha casa”, dizia seu pai, apontando para um edifício municipal. “Era onde cultivávamos oliveiras e laranjeiras.” Fique de boca fechada, seu pai alertava. “É de casa para a escola, e da escola para casa. Não fale com ninguém.”

Lod, onde hoje fica o Aeroporto Internacional Ben Gurion, foi por séculos uma cidade predominantemente árabe — até 1948, quando as tropas israelenses ocuparam o local e expulsaram a maioria dos árabes. O pai de Salim estava entre os cerca de 200 cristãos locais que conseguiram ficar, pois procuraram refúgio em uma igreja, embora ele tenha perdido a casa e as terras onde cultivava produtos agrícolas. Quando Salim nasceu, em 1955, a população de Lod era cerca de 30% árabe; o restante era, em sua maioria, de imigrantes judeus que haviam sido eles próprios expulsos de países árabes.

Na escola, Salim aprendeu a história nacional através das lentes sionistas, uma visão que ele começou a questionar no ensino médio. Certa vez, um professor repetiu o que Salim sempre aprendera — que os judeus vieram e criaram um jardim no deserto árido, que os árabes partiram, muito embora os judeus tivessem tentado persuadi-los a ficar — e Salim, então, falou.

“Olhe pela janela”, disse ele. “Você vê aqueles laranjais? Eram da minha família. Vê aquela igreja? Essas casas? Pertenciam aos palestinos.”

Nesse ínterim, Salim teve um aperitivo de como a unidade poderia ser. Nos anos 70, ele participou de um estudo bíblico na casa de seu tio, que era frequentado por palestinos e judeus. Muitos judeus estavam vindo para Jesus naquela época, e como Salim falava hebraico fluentemente, ele liderava os estudos bíblicos para esses jovens crentes judeus. O grupo cresceu de uns poucos convertidos para cem integrantes. Foi uma experiência formativa; Salim foi estudar teologia no Fuller Theological Seminary, na Califórnia, e depois voltou para Israel, em 1985.

Um ano depois, Salim começou a lecionar no Bethlehem Bible College, em Belém, na Cisjordânia. Essa foi a primeira vez que Salim testemunhou o que era a vida dos palestinos sob ocupação. “Fiquei em choque”, lembrou ele. Ele viu membros das Forças de Defesa de Israel (FDI) espancarem palestinos, forçá-los a ficar na chuva e humilharem pais na frente de seus filhos. Ele viu seus amigos israelenses — as mesmas pessoas calorosas com quem ele conviveu na faculdade — se transformarem em agressores irreconhecíveis em seus uniformes verde-oliva.

A Primeira Intifada, que significa “sacudir” em árabe, começou em 1987 e durou seis anos. Os palestinos protestaram principalmente contra a ocupação israelense através de boicotes em massa, barricadas e desobediência civil, mas muitos também recorreram à violência, atirando pedras e coquetéis Molotov.

Os alunos de Salim, em Belém, fizeram-lhe perguntas que iam muito além da sua formação teológica: “Devemos participar das manifestações?” “Podemos atirar pedras nos soldados?” “Os colonos judeus roubaram as terras da minha família, dizendo que Deus lhes deu essas terras. O que a Bíblia realmente diz [sobre isso]?”

Enquanto isso, Salim também dava aulas para estudantes judeus israelenses, em um centro de estudos bíblicos que ficava em Tel Aviv-Jaffa, os quais também lutavam com os seus próprios problemas de identidade: “Como podemos ser judeus e acreditar em Yeshua?” “Como podemos nos chamar cristãos, quando os cristãos perseguiram o nosso povo durante séculos?” Salim pensou que seria edificante para os seus estudantes judeus e palestinos ouvirem sobre as lutas de identidade uns dos outros; por isso, em 1990, organizou um encontro entre eles.

“Foi um desastre”, disse Salim. Quase de imediato, os estudantes começaram a gritar uns com os outros. Nenhum dos lados conseguiu chegar a um acordo sobre qual linguagem utilizar para descrever os acontecimentos atuais. Era uma ocupação? Resistência? Terrorismo? Falar sobre teologia — o que a Bíblia diz sobre a terra de Israel — só piorou as coisas. A conversa se deteriorou. Era como se os dois lados estivessem lendo Bíblias completamente diferentes, e fossem incapazes de chegar a uma narrativa compartilhada.

Talvez uma reunião de pastores corresse melhor, pensou Salim. Então, ele convidou 14 pastores — sete judeus e sete palestinos — para ir a uma igreja em Jerusalém e discutir os acontecimentos atuais. “Foi ainda pior”, ele me contou. Isso perturbou Salim. Será que o corpo de Cristo não poderia encontrar um terreno comum nesta questão?

Naquela época, um amigo que ele conheceu no centro bíblico também sentia convicção sobre o crescente conflito entre crentes palestinos e judeus. Evan Thomas era um judeu messiânico da Nova Zelândia que imigrou com a esposa para Israel, em 1983, para apoiar a incipiente comunidade messiânica do país.

Antes da Primeira Intifada, judeus e árabes cultuavam juntos. Mas foi como se o conflito tivesse levantado um tapete e espalhado toda a sujeira que estava embaixo. “Estávamos enfrentando os filhos uns dos outros na frente de batalha”, disse Thomas. Os palestinos ficaram furiosos com o fato de outros crentes se juntarem às Forças de Defesa de Israel e pegarem em armas contra o seu povo; os judeus não conseguiam compreender como os irmãos crentes podiam apoiar a intifada, que consideravam algo violentamente anti-Israel.

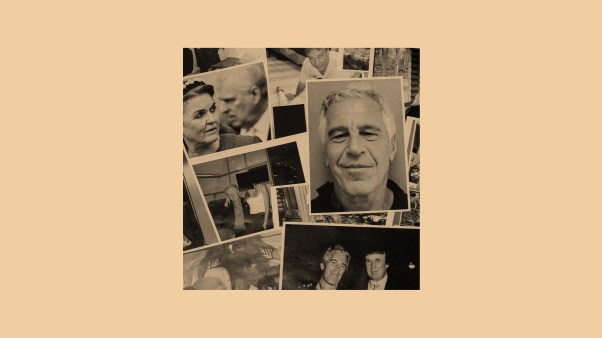

Ofir Berman, para Christianity Today

Ofir Berman, para Christianity TodayCerto dia, depois das aulas, Salim foi conversar com Thomas. “Estou preocupado com o corpo de Cristo”, disse ele. Grupos seculares falavam em acordos de paz e solução de conflitos, mas ninguém falava em reconciliação. Os cristãos estavam preocupados com a salvação, mas poucos abordavam as questões críticas que os dividiam. Salim propôs criar uma organização religiosa para abordar as duas coisas. Será que Thomas se juntaria a ele?

“Temos de fazer isso”, respondeu Thomas. “E devemos começar imediatamente.”

Salim ligou para outra judia messiânica que conhecia desde o ensino médio, uma mulher chamada Lisa Loden, que imigrou dos Estados Unidos para Israel com o marido em 1974, depois de sentir uma forte convicção para ser “luz e dar testemunho”.

Antes de Salim ligar, Loden já estava sofrendo com as desigualdades que via entre palestinos e judeus. Ela via as diferenças nos orçamentos dos municípios árabes e judeus em Israel. Ela via discriminação no trabalho contra os palestinos israelenses. Ela ouvia o que alguns judeus diziam sobre os palestinos — que eles eram sujos, uns bárbaros que não eram dignos de confiança.

Depois ela conheceu alguns cristãos da Cisjordânia. Um jovem palestino perguntou-lhe, sem rodeios: “Por que você veio para a nossa terra?”

Isso levou Loden a uma inquietante jornada de investigação sobre a Nakba — palavra árabe para “catástrofe” — nome dado à violenta expropriação e deslocamento de árabes na Palestina, durante a guerra de 1948. Então, quando Salim perguntou se ela estaria disposta a se juntar a ele para iniciar um programa da Musalaha para mulheres, ela disse que sim, imediatamente. “Foi resposta de oração”, lembra Loden.

Desde o início, a Musalaha foi uma iniciativa baseada na colaboração intencional entre crentes palestinos e crentes judeus. O primeiro desafio foi unir judeus e palestinos sem desencadear batalhas verbais. Eles precisavam de algo que fosse criativo, algo que desconectasse as pessoas do conflito e as forçasse a verem umas às outras como seres humanos vulneráveis.

“Por puro desespero, tivemos que fazer algo drástico”, disse Salim. Então, eles criaram uma experiência de retiro, e levaram os primeiros participantes para o deserto, montados em camelos. Ali, rodeados pela aridez e por areia, o “encontro no deserto” parecia funcionar. Durante quatro dias, judeus e palestinos reuniam-se em torno de uma fogueira e falavam sobre a sua fé, suas famílias e suas histórias. Eles compartilhavam tendas sob um céu que parecia salpicado de diamantes. Caminhavam e oravam nas dunas. E ouviam, consternados, as dores uns dos outros.

“O deserto é um lugar neutro”, disse Salim. “O desequilíbrio de poder desapareceu no deserto. Destruiu o conceito de ‘nós’ e ‘eles’”.

Os encontros no deserto — que continuaram por décadas, embora tenham sido interrompidos durante a guerra — pretendem ser apenas um começo. A Musalaha vê a reconciliação não como um acontecimento único, isolado, mas como um processo gradual e contínuo. Depois de um encontro no deserto — algo que os líderes chamam de fase “aleluia e húmus” — os participantes são incentivados a se abrirem sobre as suas diferenças durante workshops, seminários e viagens. Eles descarregam suas queixas e mágoas em encontros presenciais. Discutem sobre identidade, procurando compreender como veem a si próprios, afirmar a distinção dos outros e confirmar que todos têm valor igual como membros do corpo de Cristo. Os participantes que quiserem podem ir mais longe, fazendo uma autoanálise crítica, confessando sua própria participação na injustiça e prosseguindo na defesa de direitos.

Na época em que foi criada, essa era uma abordagem inovadora ao conflito israelo-palestino. Nos primeiros dez anos, a Musalaha estava cheia de entusiasmo e otimismo. O processo de paz de Oslo, na década de 1990, despertou esperanças de que israelenses e palestinos pudessem um dia coexistir pacificamente, e os encontros promovidos pela Musalaha borbulhavam com bons sentimentos de que Cristo poderia fazê-los superar suas diferenças.

Daniel Munayer nasceu nessa época. Ele se lembra de seu pai ter transformado o minúsculo porão do apartamento em um escritório improvisado, com duas mesas e um sofá, e depois de vê-lo ficar trancado lá, pesquisando e escrevendo apostilas para cursos e se preparando para conferências. Sua mãe dizia para os meninos falarem mais baixo, quando eles erguiam a voz.

Contudo, na segunda década de existência da Musalaha, a bolha estourou. As negociações para um acordo de paz entre o primeiro-ministro israelense, Ehud Barak, e o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, falharam. A Segunda Intifada, uma revolta islâmica muito mais sangrenta, eclodiu em 2000, matando mais de 3.000 palestinos e 1.000 israelenses. A maioria sentiu que ela também matou a possibilidade de uma solução, por parte de dois Estados, para uma Palestina independente.

No início da década de 2000, Israel começou a erguer o que é hoje uma muralha de concreto e arame farpado com 700 quilômetros de extensão na Cisjordânia, que separa fisicamente os dois povos. Os israelenses viam-na como uma medida de segurança necessária. Os palestinos, como segregação racial e usurpação ilegal de parte de suas terras. (A muralha foi construída cerca de 18 quilômetros para além da Linha Verde, uma fronteira internacionalmente reconhecida entre Israel e o território palestino.)

Daniel tornou-se perfeitamente consciente de sua identidade como “o outro”. Como um palestino israelense, ele é minoria; como cristão, ele é duas vezes minoria. Daniel e seus três irmãos frequentaram escolas judaicas onde eram os únicos palestinos. No entanto, os seus primos árabes viam-nos como os “primos brancos que falam inglês”, porque a mãe deles é britânica. E quando viajavam para a Inglaterra, eram suas feições morenas que se destacavam.

Os irmãos Munayer também se sentiam excluídos pela sua comunidade religiosa internacional. Os cristãos que visitavam a Terra Santa pareciam mais interessados em interagir com “o povo escolhido” do que com eles, disse Daniel.

Ofir Berman, para Christianity Today

Ofir Berman, para Christianity TodayEnquanto isso, os irmãos ouviam o que os judeus diziam sobre os palestinos, o que os palestinos diziam sobre os judeus, e o que os cristãos de fora do país diziam sobre a Terra Prometida. De certa forma, os irmãos eram os típicos filhos de fundadores, avaliando o ministério de seus pais como participantes e como observadores, abrangidos por múltiplas culturas. Quando jovens adultos, trocavam frequentemente ideias sobre os livros que liam: a teologia da libertação, segundo a visão de James H. Cone, Gustavo Gutiérrez e Naim Ateek, e o colonialismo dos colonos, desvendado por estudiosos como Edward Said, Mahmood Mamdani e Frantz Fanon.

O que liam lhes mexia com os nervos, devido à sua experiência por terem crescido como cristãos palestinos israelenses. Eles debatiam calorosamente esses assuntos no jantar, durante passeios de carro e quando tomavam uísque com o pai. E pressionavam Salim com perguntas difíceis: “Onde é que a libertação e a justiça se encaixam na reconciliação?” “Como nos reconciliamos com os nossos próximos, quando eles nos colocam em um sistema que nos oprime e desumaniza?”

À medida que as relações entre israelenses e palestinos se deterioravam, crescia também uma ruptura dentro da Musalaha, algo que ainda é um ponto sensível para Salim e Daniel. Na última década, a organização perdeu o apoio da maioria dos judeus messiânicos.

Com exceção do acampamento anual de verão para crianças que promove, a Musalaha não tem mais nenhum participante judeu messiânico remanescente. Os Mulayers me disseram que isso acontece porque a organização não promove política nem teologia sionistas. Thomas, um pastor judeu messiânico que serviu no conselho da Musalaha durante 29 anos, disse que a confiança foi diminuindo à medida que a organização se envolveu com a Christ at the Checkpoint (CATC; cuja tradução seria algo como Cristo nos Postos de Controle), uma conferência bienal realizada pelo Bethlehem Bible College.

A primeira CATC foi realizada em 2010, como “uma oportunidade para os cristãos evangélicos buscarem em oração uma consciência adequada das questões de paz, justiça e reconciliação”, segundo o site da conferência. Também critica ferozmente o sionismo cristão.

A maioria dos judeus messiânicos viu a CATC como algo não só equivocado, mas também perigosamente antissemita. Eles acusaram a CATC de dar espaço para palestrantes que abraçam o supersessionismo (ou teologia da substituição, que é a ideia de que a igreja substituiu Israel na aliança e nos planos de Deus), pessoas como Sami Awad, diretor-executivo do Holy Land Trust, e Mitri Raheb, fundador e presidente da Universidade Dar al-Kalima. em Belém. One for Israel, um ministério de mídia do Israel College of the Bible, chamou a CATC de “um programa político palestino unilateral e anti-Israel” que “promove a destruição do Estado judeu na Terra de Israel”.

Em 2012, grupos messiânicos em todo o mundo emitiram uma declaração conjunta criticando a CATC: “Reconhecemos e estamos profundamente preocupados com a luta dos cristãos palestinos. Mas nos opomos a uma conferência que é explicitamente pró-Palestina e anti-Israel, e que procura promover-se como uma conferência sobre paz e reconciliação.” Qualquer esforço pela paz e pela reconciliação entre judeus e não-judeus, concluiu a declaração, “deve reconhecer que os dons e o chamado de Deus para o nosso povo judeu são irrevogáveis e ainda estão em vigor hoje”.

A CATC convidou a organização Musalaha para falar sobre reconciliação. Tanto Salim quanto Thomas aceitaram o convite, embora Thomas mais tarde tenha recebido críticas ferozes — até mesmo ameaças de morte — em razão disso. Mas, na época, Thomas sentiu-se convicto sobre comparecer. “Como eu poderia não estar lá?” ele disse. “Sou um porta-voz sênior da reconciliação. Esse é exatamente o tipo de lugar onde eu deveria estar falando.”

Mas, olhando para trás, Thomas hoje considera a sua decisão de falar na CATC “um grave erro”. A participação da Musalaha, diz ele hoje, foi um “divisor de águas” e foi vista “por toda a comunidade messiânica com indignação e como ofensa absoluta”. Uma vez que a Musalaha perdeu a credibilidade perante os judeus messiânicos, “então perdemos um dos nossos parceiros mais importantes”.

Loden também esteve no conselho da Musalaha por 29 anos, até ela renunciar, em 2019. Ao longo dos anos, ela viu mulheres construírem laços de amizade na Musalaha. Pela primeira vez, muitas mulheres judias aprenderam sobre a Nakba e muitas mulheres palestinas aprenderam sobre o Holocausto e os judeus que fugiram para Israel, depois de muitos países lhes fecharem as portas.

Mas algumas mulheres judias também procuraram Loden, frustradas. “Somos sempre os culpados aqui”, disseram a ela. “Somos sempre nós que pedimos perdão.” E o que dizer de todos os atentados suicidas e ataques com foguetes promovidos pelos palestinos? elas perguntaram.

“Elas sentiam que não havia um sentimento mútuo de que os dois povos haviam sofrido”, disse Loden. Muitas mulheres judias abandonaram o programa.

Hoje, a maioria dos que participam dos programas da Musalaha são judeus israelenses seculares, muçulmanos palestinos e cristãos palestinos. A Musalaha quer trabalhar com judeus messiânicos, segundo me disseram os Mulayers, mas o sentimento não é recíproco. E, segundo Salim, se há algo de que ele se arrepende é de não ter agido rápido o suficiente para incluir os não-cristãos. Por que a reconciliação deveria ser limitada aos crentes?

Essa mudança de atitude levou à renúncia de Loden. “Minha paixão é ver o corpo de Cristo sendo reconciliado, caminhando juntos, vivendo o reino de Deus em nosso meio”, ela me disse. “A Musalaha no momento não está trabalhando nessa área.”

Thomas saiu da organização por razões um pouco diferentes. Em 2019, enquanto guiava um grupo de jovens composto por judeus messiânicos e cristãos alemães pelo campo de concentração de Auschwitz, ele releu João 17.21 e teve uma epifania: “Percebi que a reconciliação nunca foi concebida para ser um fim em si mesma”. O objetivo da pacificação, disse ele, é testemunhar ao mundo que Jesus é o Messias. Ele compartilhou sua interpretação com Salim, que discordou. Thomas — cujo coração estava voltado para a comunidade messiânica — já sentia que tinha se tornado irrelevante na Musalaha, dada a mudança de foco da organização para os judeus seculares. Então, ele deixou a Musalaha.

A Musalaha não estava apenas perdendo crentes israelenses. Também estava perdendo integrantes palestinos.

Saleem Anfous era um jovem de 16 anos com sede espiritual e que estudava para ser padre católico, quando estourou a Segunda Intifada. O conflito despertou a sua consciência social e abalou sua fé. Como poderia ele servir seus colegas palestinos como sacerdote, perguntava-se ele, apontando-lhes um Deus que aparentemente favorecia os judeus e lhes permitia submeter o seu povo a bombas, despejos, roubos de terras, vigilância, toques de recolher e postos de controle? Ele abandonou o seminário e sua fé.

Anfous decidiu estudar jornalismo no Bethlehem Bible College. Lá, pela primeira vez, ele ouviu respostas bíblicas às suas grandes questões teológicas. Ele estava restaurando seu relacionamento com Deus, mas ainda fervia de ódio contra Israel e estava frustrado com a igreja por não fazer o suficiente. Certo dia, ele fez um cartaz gigante, com imagens de crianças palestinas mortas e escombros, no qual escreveu em letras garrafais: “Onde está você nisso tudo?” Ele pendurou o cartaz num quadro de avisos, na entrada dos estudantes, e quase foi expulso do campus.

Muitos não o levaram a sério. Mas Salim levou. Ele viu em Anfous o fogo da juventude que poderia ser poderoso se bem direcionado. Alguns meses depois, ele procurou o estudante em seu dormitório, e perguntou: “Você gosta de viajar?”

“Sim.”

“Faremos uma viagem para o deserto na Jordânia, em poucos dias. Você quer vir?”

“Com certeza.”

Anfous sabia pouco sobre a Musalaha naquela época, em 2004. Ele foi porque respeitava Salim; ele pensou que ir para o deserto com outros rapazes e moças seria incrível.

Em sua primeira noite no deserto da Jordânia, Anfous sentou-se ao lado de um jovem muito amigável, que se revelou um judeu messiânico que estava terminando seu período de recrutamento nas Forças de Defesa de Israel. E, então, Salim colocou Anfous para partilhar uma tenda com outro judeu israelense. Naquela noite, Anfous não conseguiu dormir. Mas, pouco a pouco, ele foi baixando a guarda. Por que não deixar Cristo ser a ponte? Através da Musalaha ele fez amizades com judeus israelenses que duraram anos.

Maya Levin, para Christianity Today

Maya Levin, para Christianity TodayEntão, estoutou a Guerra de Gaza, em 2014. Militantes do Hamas lançaram milhares de foguetes e mataram pouco mais de 70 israelenses; as Forças de Defesa de Israel mataram mais de 2.000 palestinos. Anfous viu seus amigos judeus fazerem postagens no Facebook em apoio aos militares de Israel, o que para ele equivalia a aplaudir o massacre do seu povo. Mas seus amigos judeus disseram que tinham de se defender. Eles trocaram mensagens acaloradas que inevitavelmente mergulharam em debates teológicos. Então, Anfous clicou em “desamigar”, e desfez a amizade no Facebook com todos os judeus que tinha conhecido através da Musalaha.

“Não é que Cristo não seja suficientemente concreto”, disse-me Anfous, anos mais tarde, num restaurante de shawarma, em Beit Sahour, nos arredores de Belém. “Aparentemente, as bases que pensávamos que estávamos construindo não eram suficientemente concretas.” As diferenças entre eles eram muito profundas, segundo Anfous. “Quando esses problemas vêm à tona, não dá para ignorar. Você realmente tem de lidar com isso. E quando chegou a hora de lidarmos com isso, a amizade não era boa o suficiente.”

Anfous representa uma geração de palestinos que estão fartos das tentativas de reconciliação que não insistem em libertar a Palestina da ocupação. Ele diz que se preocupa com a pacificação; sua assinatura de e-mail é “Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz”. Mas a sua definição de paz mudou. Qual é o sentido da amizade, diz ele, se os dois lados são claramente desiguais e um dos lados pretende manter o sistema desigual? Esse tipo de pacificação “significa ficar calado. Isso é fraqueza! Este não é o momento para fraqueza. É hora de lutar por justiça.”

Durante cinco anos, Anfous foi líder de jovens na Igreja Evangélica Immanuel, uma das maiores congregações evangélicas da Cisjordânia. Ele é apaixonado por ajudar as gerações mais jovens a reconciliar a sua fé com a sua identidade palestina, e observa com consternação quando jovens palestinos se afastam da sua fé cristã. “A igreja não cumpre seu papel como igreja na sociedade aqui”, disse ele. “E por causa disso, a geração mais jovem tomou rumos completamente diferentes.”

Anfous também entrou em confronto com seu pastor sênior, Nihad Salman. Salman concorda que Israel oprime os palestinos sob uma ocupação “maligna”. Ele vive isso. Mas a sua prioridade, como líder espiritual, segundo ele me disse, é “levar as pessoas a adorar a Deus, apesar da guerra, da dor ou do sofrimento”. Já tem gente suficiente pedindo por justiça social, disse ele, mas pouquíssimos pastores conduzindo os palestinos à alegria e à paz em Deus, em meio às dificuldades. Para ele, pacificar significa reconciliar as pessoas com Deus. “E então”, disse ele, “você imediatamente se reconciliará com seus próximos”.

Esta forma de abordar a pacificação frustrou Anfous. “Tudo bem, mas já estou reconciliado com Deus”, disse ele ao pastor. “O que devo fazer a seguir, então? Devo sentar e esperar no banco da igreja, até que todos estejam reconciliados com Deus? Sinto que você ainda está me tratando como uma criança, quando já sou adulto.”

Anfous acabou deixando sua igreja, frustrado, e se juntou à Igreja Evangélica Luterana do Natal — cujo atual pastor, Munther Isaac, é o diretor da Christ at the Checkpoint e membro de longa data do conselho da Musalaha.

Isaac foi um defensor da reconciliação durante duas décadas. Ele começou a liderar encontros no deserto aos 20 anos. “Eu acreditava nisso”, ele me disse, no escritório de sua igreja, em Belém. “Eu acreditava que o único caminho verdadeiro para a paz é acreditarmos em Jesus. Se tivermos Jesus, temos paz.”

Nos primeiros anos da CATC, Isaac insistiu para que a conferência incluísse judeus messiânicos. “Eu estava tão dedicado a isso”, lembrou ele, que dirigia por horas até a casa de judeus messiânicos para convidá-los. “Não podemos ter um diálogo sobre o conflito sem a voz de vocês”, dizia-lhes ele.

Portanto, ele ficou muito desapontado ao ouvir críticas messiânicas de que a CATC fazia propaganda política antissemita.

Com o passar dos anos, Isaac ficou cada vez mais preocupado com a ideia de pacificação que conhecia. As pessoas podem estar adquirindo conhecimento sobre as diferentes perspectivas, mas os palestinos ainda não tinham conquistado a liberdade. Na verdade, a possibilidade de um Estado palestino parecia mais remota do que nunca: ao longo dos últimos sessenta anos, mais de 750 mil colonos judeus, garantidos e apoiados pelo Estado israelense, ergueram complexosfortemente armados, com barricadas, por toda a Cisjordânia, transformando o que deveria ter sido um Estado palestino numa espécie de queijo suíço.

Isaac também estava preocupado com a teologia sionista, que ele vê como uma falsa teologia que deslegitima a existência e a dignidade dos palestinos e defende a ocupação israelense. Ele acredita na importância da reconciliação, mas começou a se questionar se não estaria meramente satisfazendo o desejo das pessoas de se sentirem melhor consigo mesmas, sem fazer nada para resolver o conflito.

Seu ponto de virada ocorreu em 2016, quando ele se juntou a um grupo de cerca de 30 cristãos palestinos e judeus messiânicos, no âmbito da Iniciativa de Lausanne para a Reconciliação em Israel/Palestina. Isaac, Salim e Loden ajudaram a organizar a reunião.

Por vários dias, o grupo orou e adorou juntos em Lárnaca, Chipre, para buscar unidade em relação ao conflito. Isaac fez uma apresentação que defende que a promessa de Deus a Abraão e seus descendentes não se aplica mais apenas aos judeus e à terra de Israel, mas a todos os filhos de Deus e a toda a terra. Ele argumentou que Jesus estava interessado no reino de Deus, não na terra de Israel.

Um dos participantes do grupo de Lárnaca, Jamie Cowen, um advogado judeu messiânico, lembra-se de ter se sentido “incomodado e desafiado” pela apresentação de Isaac. “Foi tipo: ok, não tenho certeza se estamos lendo a mesma Bíblia. Era uma clássica teologia da substituição”, disse ele. Cowen expressou sua discordância com os pontos levantados por Isaac e outros entraram na conversa. O debate esquentou, algumas pessoas levantaram a voz e, no final, ninguém mudou de ideia.

Essas opiniões divergentes sobre a teologia da Terra Santa são a razão pela qual tantas tentativas de pacificação entre crentes judeus e crentes palestinos não vão adiante. É por isso que a maioria dos judeus messiânicos vê com desconfiança conferências como a CATC, mesmo que façam declarações denunciando o antissemitismo — para eles, a fronteira entre o antissionismo e o antissemitismo é muito tênue. A terra que Deus deu a seus antepassados é fundamental para a identidade e a fé deles.

No entanto, para muitos cristãos palestinos, o sionismo é uma “teologia política etnocêntrica” que privilegia um povo em detrimento de outro. Sua longa presença histórica na mesma terra pela qual Jesus caminhou é para eles fonte de orgulho e testemunho da fidelidade de Deus.

O fato de o grupo ter conseguido redigir e assinar uma declaração na reunião de Chipre foi “um tanto milagroso”, disse Cowen. Eles debateram durante horas sobre incluir ou não a palavra ocupação. Alguns participantes optaram por não assinar o documento, conhecido como Declaração de Lárnaca, que afirma a unidade dos crentes em Cristo Jesus e lista vários pontos de discordância importantes entre as facções judaica e palestina.

Maya Levin, para Christianity Today

Maya Levin, para Christianity TodayOuvi que algumas pessoas consideram que a Declaração de Lárnaca não gerou nenhuma consequência. Mas não é assim, pelo menos para algumas das pessoas que a assinaram. Loden, que ajudou a organizar o evento, chamou-a de “momento histórico”. De qualquer forma, declarações nunca têm a intenção de mudar as coisas, disse ela. Em vez disso, as “declarações narram a história”. O fato de um grupo de judeus e palestinos influentes terem se reunido, terem escrito um documento e o assinado já foi, por si só, um feito histórico.

Cowen, apesar de suas divergências, chamou isso de uma experiência que “muda vidas”: “De todas as coisas que já fiz aqui, desde que cheguei a Israel, essa foi a coisa mais significativa da qual participei, de longe.” Foi em Lárnaca a primeira vez que ele compreendeu a experiência palestina e, após a conferência, continuou a ler historiadores como Benny Morris, que desafiam os seus pressupostos sobre a fundação de Israel. Também fez novas amizades: ele conheceu um advogado palestino israelense em Lárnaca, que o convidou para o casamento do seu filho.

A experiência em Lárnaca também mudou a vida de Isaac. Ele voltou para casa física e mentalmente doente. Ficou exaurido por ter de explicar, defender e debater palavras e frases que, para ele, não eram uma opinião, mas uma realidade. Ele assinou a declaração apenas porque se sentiu pressionado a fazê-lo. Mas sentiu como se tivesse colocado seu nome em algo que “legitimava a racionalização da opressão do meu povo”.

“Para mim, chega”, ele decidiu. “Não quero fazer isso nunca mais.”

Em 2021, quando Isaac foi a uma reunião entre judeus israelenses, judeus alemães e palestinos, todos eles crentes, ele ouviu com impaciência as pessoas partilharem as suas diferentes narrativas. Então, ele perdeu a calma.

“Estou cansado disso”, disse ele ao grupo. “Não estamos falando de nenhuma das questões reais, entre as quais está o fato de a teologia de vocês ter sido usada para justificar a ocupação. Vocês fazem parte de um sistema que está expulsando meu povo, substituindo-o pelo seu povo. E vocês querem vir aqui fazer as pazes comigo? Façam-me o favor!”

Desde Lárnaca, Isaac tem desenvolvido uma forma muito diferente de abordar a pacificação. Ele ainda fala com mansidão e é gentil; lembra um padre bem tranquilo. Mas ele é claro e direto, sem medo de ofender, sem papas na língua. O primeiro passo para a paz, diz ele, é chamar as coisas pelo seu nome. Ele frequentemente usa termos eletrizantes, como limpeza étnica, apartheid e colonialismo de colonos.

Tentar ser neutro, manter ambas as perspectivas em tensão, não é pacificação bíblica, disse ele. “Para mim, fica claro que Deus toma partido — não de uma etnia, mas dos oprimidos, dos aflitos, dos marginalizados. E se Deus toma o lado deste grupo de pessoas, nós também deveríamos tomar.”

Algumas pessoas disseram a Isaac que ele mudou. Ele está muito confrontador, dizem. Essa abordagem não vai funcionar. Mas ele responde: “E a abordagem mais suave por acaso funcionou?”

Em 2019, pouco depois de Isaac ter alterado suas opiniões sobre a pacificação, Daniel Munayer regressou a Israel, depois de estudar nos EUA e na Inglaterra. Ele recusou ofertas de emprego em Londres para poder voltar. Daniel acreditava na importância do trabalho da Musalaha.

Então, em 2020, um amigo da Cisjordânia disse algo a Daniel que desencadeou uma mudança na Musalaha. Este amigo disse que gostava de participar dos cursos da Musalaha e de fazer amizade com judeus israelenses. Mas, depois que o curso acabava, ele voltava para casa, para um campo de refugiados. “Quero viver em paz com os israelenses”, disse o amigo a Daniel. “Mas como posso? Não quero viver nesta ocupação. Não quero que minha filha cresça neste campo de refugiados. E não vejo nenhum futuro para mim. Seus cursos por acaso estão nos levando a um futuro diferente?”

Essa conversa assombrava Daniel. “Eu não conseguia tirar isso da cabeça”, disse ele. Ele sentia que seu amigo estava certo. “O que a Musalaha está fazendo é ótimo, mas podemos ajustar e melhorar isso. Podemos transformar aquilo que fazemos em algo mais relevante para as nossas realidades políticas.”

E isso se tornou motivo de debate acalorado entre Salim e seus filhos. Os filhos o desafiaram a repensar a Musalaha. Se Israel é um projeto colonial de colonos, disseram a Salim, isso deveria mudar a forma como a Musalaha aborda a reconciliação.

Talvez, disse Daniel ao pai, a Musalaha não devesse se ocupar tanto com a questão da “coexistência”, mas sim com a questão da “corresistência” não violenta. Deveriam continuar a trabalhar na reconciliação interpessoal, mas também deveriam trabalhar na reconciliação estrutural, denunciando os sistemas que oprimem e tornam a reconciliação interpessoal quase impossível.

Salim ouvia e relutava. Não foi fácil considerar que ele podia ter entendido mal o conflito e que o trabalho da Musalaha podia ter sido prejudicado por isso. Por fim, após pesquisar e refletir, ele concordou com Daniel.

Atualmente, houve uma troca de guarda. O conselho da Musalaha está mais alinhado com a nova visão. Em 2022, Salim voltou a exercer a função de consultor e Daniel tornou-se o novo diretor-executivo.

Quando conheci Salim, no minúsculo escritório da Musalaha, que fica numa zona industrial de Jerusalém, ele era um sujeito vibrante, de olhos castanhos penetrantes sob os cabelos já grisalhos. Como sempre, ele não mediu palavras.

Salim disse que, no início, imaginava seguidores de Jesus, judeus israelenses e palestinos, fazendo a paz na Terra Santa, a terra para a qual Jesus veio, na qual morreu e ressuscitou. Que exemplo e testemunho eles seriam do desejo de Deus de se reconciliar com o mundo!

“Esse era o meu sonho”, disse-me Salim. “E falhamos.”

A Musalaha promoveu inúmeras amizades entre israelenses e palestinos. Desenvolveu uma metodologia teológica de reconciliação que se destacou de outras organizações que trabalham pela paz. “Mas falhamos no que diz respeito à estrutura política dentro e fora da igreja”, disse Salim. “Os palestinos não são [considerados] iguais.”

No entanto, ele ainda tem esperança.

“Acredito verdadeiramente, até hoje, que a nossa identidade central em Cristo substitui e enriquece a nossa identidade étnica. Acredito que podemos — e cresci com essa possibilidade — que nós, palestinos e israelenses, podemos viver uns com os outros, se — e somente se — formos iguais.” A paz não consiste apenas em compreendermos uns aos outros e conciliarmos as diferenças. A paz deve incluir justiça, libertação e igualdade.

Salim há muito defende a justiça e a igualdade na promoção da paz. Ele escreveu sobre isso em Through My Enemy’s Eyes [Através dos olhos do meu inimigo], um livro que fez em coautoria com Loden, em 2014. Isso não é nenhuma novidade. Mas o que mudou foi a forma de Salim enquadrar Israel como um projeto colonizador-colonialista, e a reformulação da reconciliação como parte da “corresistência” à ocupação israelense. Estas são mudanças importantes na visão e na missão da Musalaha; eles apresentam os palestinos como o grupo mais oprimido, encorajam os palestinos a assumirem a liderança e endossam uma solução política específica.

Logo após o 7 de outubro, o foco da maioria dos judeus israelenses com quem falei não estava voltado para fabulosas teorias de pacificação, mas especificamente para o choque e o trauma decorrentes do ataque do Hamas — que incluiu o estupro de mulheres, o assassinato de crianças e idosos, e o caso de pai e filho que foram amarrados e queimados vivos. Tudo isso desencadeou profunda ansiedade existencial em um povo que tem sido perseguido ao longo da sua história milenar.

Os cristãos palestinos que conheci não fizeram nenhuma tentativa de justificar o que o Hamas fez. Mas os que estão na Cisjordânia mal mencionaram o ataque; em vez disso, falam sobre os bombardeios em Gaza. Todos os palestinos com quem falei chamaram a guerra em Gaza de “genocídio”. Quando eu lhes pedia que explicassem isso, eles pegavam o celular e me mostravam vídeos de casas bombardeadas, cadáveres de crianças envoltos em panos brancos e mães pálidas e chorando. Será que Israel teria lançado centenas de bombas de 2.000 libras (907 Kg) se os militantes do Hamas estivessem escondidos em enclaves judeus? Quem poderia fazer isto e esperar que Gaza sobrevivesse? “Se isso não é genocídio”, perguntou-me Anfous, “o que é?”

Após o ataque, a Musalaha publicou uma “carta de lamento”, chorando as mortes de civis israelenses e de Gaza e as ações dos militantes tanto das FDI e quanto do Hamas. Mas algumas declarações de cristãos palestinos não reconheceram o papel do Hamas no início da guerra, nem condenaram o que representou o maior assassinato em massa de judeus desde o Holocausto.

Depois que a poeira baixar, os judeus se lembrarão desse silêncio deles, disse Thomas, ex-membro do conselho.

“Se vocês não reconhecem isso, então, aos olhos da comunidade messiânica, de certa forma, vocês endossam isso”, disse ele. “Nem sempre é justo, nem sempre é intrinsecamente verdadeiro. Mas é assim que é percebido.”

Loden, hoje com 77 anos, sempre foi otimista. Ela tem defendido a paz e a reconciliação entre judeus e palestinos, embora tenha testemunhado seis guerras, desde a sua mudança para Israel. Mas este ataque a atingiu de forma diferente. A dor a imobilizou por dias.

“Não sei se a reconciliação pode acontecer”, disse-me Loden, em sua casa em Netanya, no centro-oeste de Israel. “Conversamos há muitos anos: ‘Podemos construir uma narrativa que seja uma ponte de ligação entre os dois lados? Podemos construir uma teologia que seja uma ponte de ligação?’ Mas todos os esforços para fazer isso se dissiparam”.

Ela está disposta a tentar novamente. Mas não agora. “Há momentos em que você pode falar sobre essas coisas e há momentos em que não pode. Este não é o momento.”

Enquanto isso, o paradigma do colonialismo dos colonos — a narrativa de que os colonos judeus brancos vieram para colonizar os povos nativos pardos, em vez de assimilá-los — está ganhando força entre palestinos como Anfous, e é assim que eles veem a guerra atual: uma agressão colonial destinada a exterminar a cultura e o pertencimento desse povo local.

Esse tipo de discurso pode acabar com qualquer diálogo sobre paz e reconciliação. Para muitos judeus, os “colonizadores brancos europeus” — que eles são acusados de serem — são aqueles que assassinaram milhões de judeus no século 20. Eles apontam para a Torá como prova escrita de que eles também têm uma reivindicação histórica sobre a terra. E dizem que o desejo dos palestinos de que eles sumissem [dali] poderia equivaler ao seu próprio genocídio.

Daniel diz aos judeus israelenses: “Não estou sugerindo que precisamos apagar Israel do mapa. O que estou dizendo é que precisamos repensar os fundamentos do nosso cenário político, de modo que todos possamos viver aqui, de forma igual, para que os nossos direitos e liberdades se baseiem em nossa cidadania, e não em nossa origem étnica ou religiosa. Quero um país que seja para todos os seus cidadãos.”

Após o 7 de outubro, integrantes dos dois lados do conflito têm perguntado a Daniel: “Existe algum sentido na reconciliação, depois de tudo isto?”

Mas esta guerra é exatamente o ponto, argumenta Daniel.

“Temos de fornecer estruturas nas quais as pessoas possam dialogar e trabalhar suas emoções”, disse ele. “Porque, se não fizermos isso, será uma explosão total de ira e rancor, que só vai trazer retaliação e destruição. E esse tem sido um ciclo contínuo.”

A Musalaha quer tentar fazer a ponte entre duas ideias aparentemente incompatíveis, disse-me Salim. Ela quer encorajar a reconciliação e abraçar a narrativa de Israel como um projeto colonial de colonização.

“Estou muito esperançoso”, disse ele. Ele vê um despertar, em Israel e na comunidade internacional, quanto à necessidade de encontrar uma solução para a questão Israel-Palestina, depois de anos em que a questão foi deixada de lado. A Musalaha, segundo ele, é uma voz profética.

A questão agora é se outros verão as coisas dessa forma.

Enquanto eu caminhava pela Star Street, em Belém, acompanhada de Anfous, ele recebeu um telefonema de Daniel. Este estava tentando convencer Anfous a dar outra chance à Musalaha. Leia nosso último boletim informativo, Daniel disse a ele. Estamos caminhando em uma nova direção. Isso vai mudar as coisas.

“Veremos”, disse Anfous.

Sophia Lee é redatora da equipe global da CT.