Este artigo foi adaptado da newsletter (em inglês) de Russell Moore. Inscreva-se aqui para acompanhar.

Jonathan Haidt, psicólogo moral, escreveu (em Abril) no The Atlantic que todos nós vivemos agora do outro lado da Torre de Babel.

Haidt, que é ateu, não pretende que isso seja tomado literalmente, é claro. A metáfora aponta para a fragmentação da sociedade em facções culturalmente tribais, fenômeno que Haidt argumenta ter atingido seu ponto de inflexão em 2009, quando o Facebook foi pioneiro no botão “Curtir” e o Twitter adicionou uma função de retuíte.

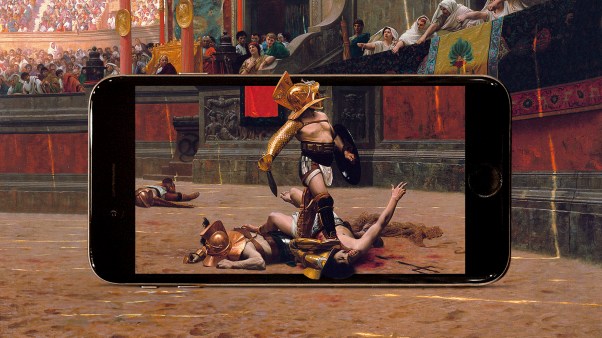

Embora as guerras culturais sempre tenham existido, esses desenvolvimentos tecnológicos encorajam a trivialidade, a mentalidade de manada e o potencial para uma indignação cotidiana como nunca antes.

Para Haidt, essa deterioração rumo a Babel significa não uma nova guerra cultural, mas um tipo diferente de guerra cultural — na qual o alvo não são as pessoas do outro lado, mas muito mais aqueles do nosso próprio lado que expressam alguma simpatia pelos pontos de vista do outro lado (ou mesmo por sua humanidade).

Extremistas, sejam eles políticos, culturais ou religiosos, cujo objetivo é produzir conteúdo viral, têm como alvo “opositores ou intelectuais de pensamento mais matizado de seu próprio time”, garantindo que as instituições democráticas baseadas em compromisso e consenso “paralisem”.

Ao mesmo tempo, argumenta Haidt, esse tipo de viralidade aprimorada que se alimenta da indignação explica por que nossas instituições são “mais estúpidas em contextos de massa”, pois “as mídias sociais incutiram em seus membros um medo crônico de serem atacados”. Isso faz com que o discurso seja controlado por uma pequena minoria de provocadores extremistas — todos procurando por “traidores”, “patricinhas” ou “hereges” para erradicar.

A metáfora de Haidt pode ser ainda mais pertinente do que ele imagina. Babel, afinal, não foi apenas uma conquista tecnológica que levou a fragmentação e confusão. Estava enraizada em duas forças motrizes — que também estão por trás da cultura de indignação na qual estamos mergulhados atualmente.

Uma delas é o desejo de glória e fama pessoal: “Venham, edifiquemos para nós uma cidade, com uma torre que chegue até os céus, para que façamos um nome para nós mesmos”, disseram os construtores de Babel (Gênesis 11.4).

Em qualquer dia, podemos ver essa dinâmica em ação no comportamento de pessoas que pensam que a única maneira de construir sua “marca” pessoal é atacando alguém que consideram de maior expressão — ou é dizendo algo ultrajante o suficiente para atrair multidões de apoiadores e opositores.

A outra força motriz é o desejo de autoproteção. A torre era necessária, diziam os construtores, porque “caso contrário, seríamos dispersos sobre a face de toda a terra” (v. 4). A tecnologia era necessária para impedir uma ameaça existencial.

Então, qual deve ser a postura cristã neste mundo pós-Babel?

James Davison Hunter alertou, há mais de uma década, que grande parte do engajamento evangélico americano na “guerra cultural” era baseado em um senso elevado de “ressentimento”. E disse que isso foi além do ressentimento, de modo a incluir uma combinação de raiva, inveja, ódio, fúria e vingança — combinação esta em que um sentimento de ultraje e ansiedade se torna a chave para a identidade do grupo.

Muitas vezes, esse tipo de raiva e vingança alimentadas pela ansiedade não está ligado ao medo de um resultado político específico, mas sim a um medo mais primitivo, mais típico do ensino médio: o medo da humilhação. Parece uma espécie de morte — do tipo que deixa a pessoa exposta e ridicularizada pelo mundo exterior.

Na visão de Hunter, essa postura de ressentimento é intensificada quando o grupo sente que têm determinados direitos — direito a maior respeito, a maior poder, a um lugar de status majoritário. Essa postura, alertou ele, é uma psicologia política que se expressa com “a condenação e a difamação dos inimigos, no esforço de subjugar e dominar os culpados”.

Não foi coincidência que Jerry Falwell Sr. nomeou seu movimento político de Maioria Moral. Evocando a “maioria silenciosa” de Richard Nixon, a ideia era que a maioria dos americanos queria os mesmos valores que os evangélicos conservadores, mas foi frustrada pelas elites liberais das costas leste e oeste, que foram capazes de se impor aos desejos da maioria das pessoas.

Muitas vezes, os aspectos mais polêmicos da vida americana se concentram na questão de “Quem está tentando tirar a América de nós?” — quer a resposta sejam caravanas de imigrantes que cruzam a fronteira, quer seja a tese de que elites desenvolveram uma pandemia global para controlar a população com vacinas, quer seja a retórica de círculos de pedófilos adoradores de Satanás nos mais altos níveis do governo.

Em seu livro High Conflict, Amanda Ripley escreve que a humilhação acontece sempre que nossos cérebros fazem “uma avaliação rápida dos fatos e a encaixam em nossa compreensão do mundo”. Mas isso não é suficiente. Ela argumenta: “Para sermos rebaixados, primeiro temos de nos ver como alguém que está no alto”.

Para ilustrar isso, Ripley aponta para a única vez na vida em que jogou golfe, na qual ela errou a bola várias vezes. Ela confessa que riu de si mesma, mas não se sentiu humilhada, pois “ser boa no golfe não era algo que fizesse parte de [sua] identidade”. No entanto, se um golfista de renome mundial como Tiger Woods atuasse da mesma maneira, ele se sentiria humilhado, especialmente se seus erros fossem captados por uma câmera diante de uma ampla audiência de televisão.

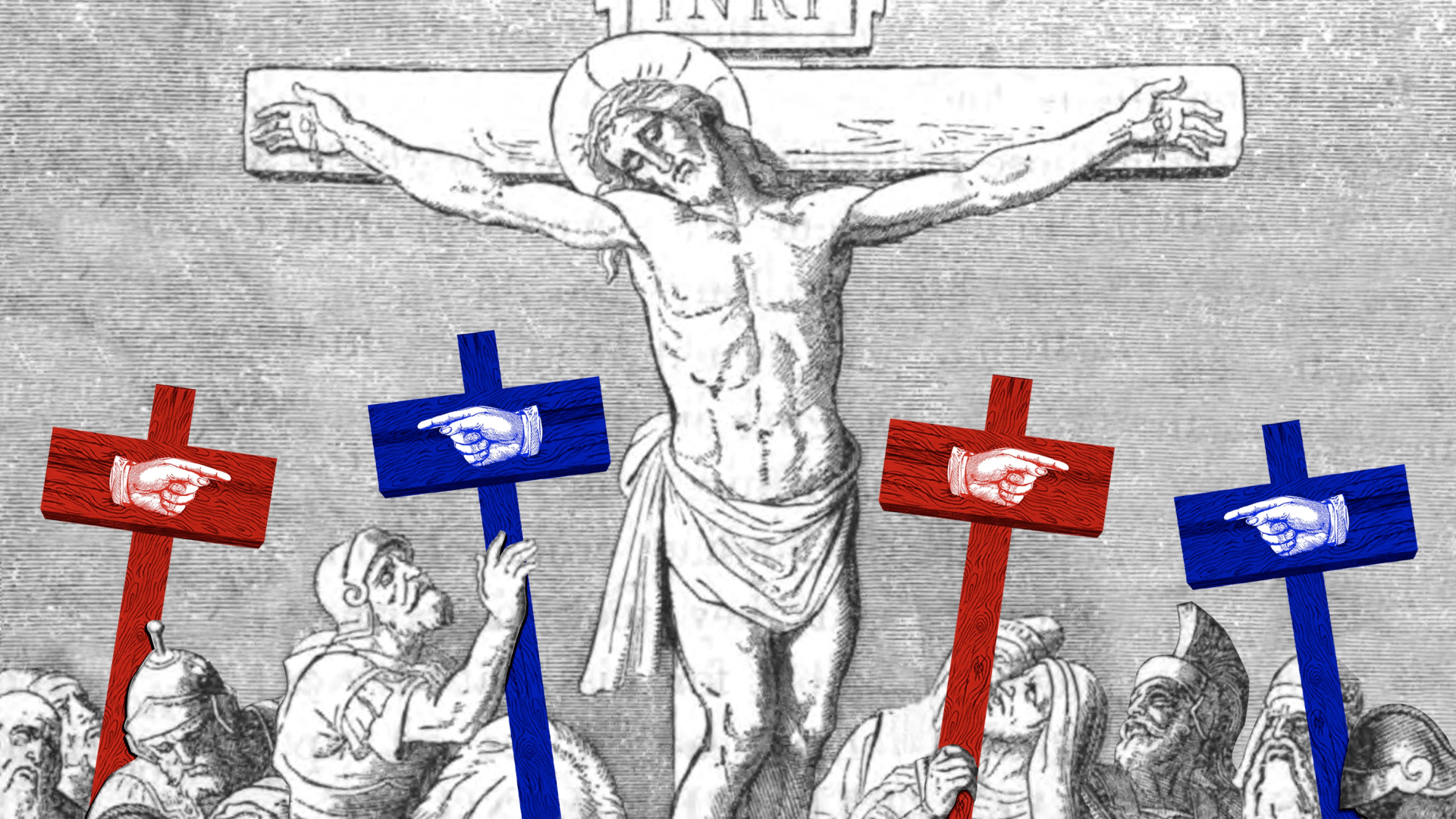

A cruz, no entanto, é algo bem diferente. Como Fleming Rutledge observa em sua obra magistral The Crucifixion, não há método que o Império Romano pudesse ter escolhido que significasse maior humilhação e dominação do que crucificar aqueles que se opunham ao seu domínio.

A cruz não apenas acabava com a vida de alguém, mas o fazia da maneira mais escarnecedora possível — ampliando a dominação de César sobre aquele que lutava para respirar, pregado em uma estaca. Com soldados romanos ao redor e em meio aos gritos irados e às zombarias da multidão, a Sexta-feira Santa parecia o triunfo de Babel, até nas frases em vários idiomas sobre a cabeça do rei crucificado.

E, no entanto, Jesus falou dessa trajetória descendente como a maneira pela qual ele seria “levantado” e atrairia todos para si (João 12.32). Isso contrasta não apenas com aqueles que procuravam engrandecer o próprio nome, como César, o qual não queria rivais para seu reinado, mas também com aqueles que buscavam a autoproteção, como os discípulos que fugiram com medo.

Somente o Cristo crucificado — o Cordeiro de Deus que levou o pecado do mundo — vindicado pelo poder ressuscitador de seu Pai, poderia derramar o Espírito de maneira que pudesse reverter Babel no Pentecostes.

Mas a ressurreição e ascensão não foram uma anulação da crucificação. Pelo contrário, elas foram uma continuação do que Jesus disse ser um triunfo através da derrota, o poder através da fraqueza. Como observou certa vez Richard Hays, estudioso do Novo Testamento, após sua ressurreição, Jesus não apareceu a Pilatos, César ou Herodes. Fazê-lo seria justificar-se — seria ganhar uma discussão, em vez de salvar o mundo.

Em vez disso, como Lucas coloca, Jesus “se apresentou vivo” (Atos 1.3, ESV) àqueles que ele havia escolhido como testemunhas. Isso porque o reino de Jesus avançaria não por meio de ressentimentos e mágoa, mas por meio daqueles que dessem testemunho dele com sinceridade e verdade, e até mesmo com a perda das próprias vidas. Conquistas assim — pelo “sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho” (Apocalipse 12.11) — são o que realmente significa vencer, especialmente quando se vê quem realmente é o Inimigo.

Especialistas nos dizem para esperar que os próximos anos sejam piores do que os que passaram. Aqueles que procuram fazer um nome para si mesmos explorando o medo e a indignação continuarão a se aprimorar nisso. E não lhes faltará audiência por parte daqueles que acreditam que a única coisa que os separa da aniquilação é a quantidade necessária de raiva performática.

Guerras culturais e círculos de indignação podem alimentar classificações, cliques e apelos para angariar fundos [na Internet], mas não podem reconciliar pecadores com um Deus santo. Não podem unir de novo um povo fragmentado. Não podem nem mesmo nos deixar com menos medo a longo prazo.

A Sexta-feira Santa deve nos lembrar que, como cristãos, acrescentar mais indignação e raiva a uma cultura já saturada por sua própria indignação e raiva não é a maneira que Deus define sua sabedoria e seu poder. Construir Babel não pode nos ajudar — o que pode nos ajudar é somente carregar a cruz.

Russell Moore lidera o Projeto de Teologia Pública da Christianity Today.

Traduzido por Mariana Albuquerque.

Editado por Marisa Lopes.

–